PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jumlah penduduk yang terus meningkat di kawasan perkotaan memberikan dampak signifikan terhadap proses urbanisasi (Tisdale, 1942). Menurut Roberts et al. (2019), jumlah penduduk perkotaan di Indonesia diperkirakan akan mencapai sekitar 220 juta jiwa atau lebih dari 70% populasi pada tahun 2045. Mengutip data dari Disdukcapil, Bandung Bergerak (2023) mencatat bahwa rata-rata sekitar 4.200 pendatang masuk ke Kota Bandung setiap tahunnya. Tingginya angka urbanisasi di pusat kota memicu peningkatan kepadatan penduduk dan mendorong perluasan kota ke wilayah sekitarnya.

Pengembangan Kawasan Teknopolis Gedebage menjadi salah satu bentuk respons pemerintah terhadap pertumbuhan Kota Bandung yang dirancang sebagai pusat kota kedua sekaligus pusat inovasi digital. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung 2022-2042. Penataan ruang di SWK Gedebage mencerminkan fungsinya sebagai Pusat Pelayanan Kota (PPK) melalui pengembangan kawasan terintegrasi antara pendidikan tinggi, ekonomi kreatif, niaga, dan pemerintahan. Namun, konsekuensi dari perkembangan kawasan teknopolis tersebut adalah terjadinya alih fungsi lahan dan peningkatan tekanan spasial pada daerah sekitarnya.

Fenomena ini tampak jelas dari penyusutan luas sawah di Kecamatan Gedebage dari 498,85 hektare pada 2014 menjadi hanya 130,43 hektare pada 2021 (Bandung Bergerak, 2024). Hilangnya lahan pertanian dan ruang terbuka hijau memicu peningkatan aktivitas perkotaan yang tidak hanya berdampak di Gedebage, tetapi juga merembet ke daerah penyangga di sekitarnya. Perubahan fungsi lahan dari pertanian menjadi kawasan terbangun yang tidak terkendali menurunkan kemampuan kawasan dalam menyerap panas dan berkontribusi pada fenomena Urban Heat Island (UHI). UHI terjadi ketika suhu permukaan di kawasan perkotaan lebih tinggi dibandingkan wilayah sekitarnya akibat dominasi permukaan kedap air seperti beton dan aspal (Oke, 1982; Santamouris, 2015).

Nature-based Solutions (NbS) menjadi pilihan utama dalam strategi penanganan UHI karena kemampuannya menghadirkan solusi yang adaptif dan berkelanjutan. Penelitian ini menyoroti minimnya analisis spasial-temporal terkait perkembangan Kawasan Teknopolis Gedebage terhadap UHI yang diintegrasikan dengan strategi mitigasi berbasis NbS. Fokus penelitian diarahkan pada analisis dampak pengembangan kawasan terhadap UHI dan penentuan zonasi mitigasi UHI berbasis NbS melalui optimalisasi ruang hijau dan vegetasi.

1.2 Tujuan

- Menganalisis dinamika perubahan tutupan lahan di sekitar Kawasan Teknopolis Gedebage dan daerah penyangga sekitarnya sebelum hingga sesudah pengembanga (2014-2024) .

- Mengkaji sebaran dan intensitas UHI selama 2014–2024 serta korelasinya dengan perubahan tutupan lahan untuk memahami dampak urbanisasi terhadap iklim mikro-meso.

- Menentukan zona prioritas mitigasi UHI berbasis kesesuaian lahan berdasarkan kriteria spasial.

- Memberikan rekomendasi implementasi Nature-based Solutions (NbS) secara kontekstual, seperti pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH), green corridor, atau proteksi lahan (LSD/LP2B).

METODE PENELITIAN

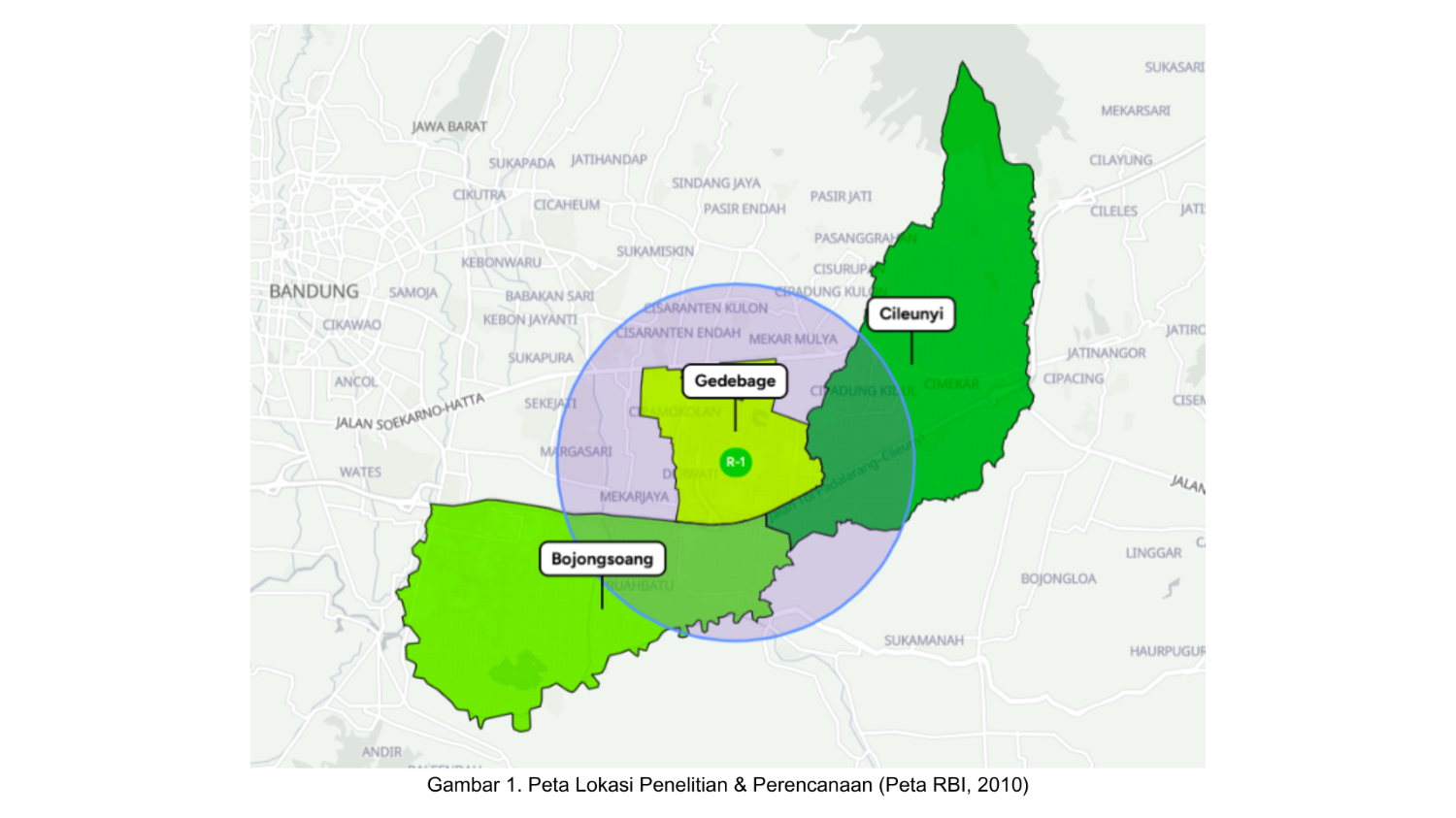

2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi amatan penelitian mencakup tiga kecamatan yang terdiri atas Kecamatan Gedebage di Kota Bandung serta Kecamatan Cileunyi dan Kecamatan Bojongsoang di Kabupaten Bandung. Kecamatan Gedebage di Kota Bandung memiliki luas wilayah 9,58 km², sedangkan Kecamatan Cileunyi dan Kecamatan Bojongsoang di Kabupaten Bandung masing-masing memiliki luas 31,58 km² dan 27,81 km². Pengembangan Kawasan Teknopolis mencakup sekitar 80% dari wilayah Kecamatan Gedebage. Sementara itu, kecamatan di Kabupaten Bandung dipilih karena berfungsi sebagai wilayah penyangga yang perlahan mulai terdampak ekspansi urbanisasi dari pusat kota. Untuk mengidentifikasi area inti yang paling terdampak, ditetapkan buffer sejauh ±4 km sebagai ring area utama, yang menjadi fokus utama analisis spasial penelitian. Sementara itu, wilayah di luar ring area utama tetap diamati, tetapi diberikan perlakuan berbeda dalam perumusan rekomendasi intervensi zonasi mitigasi.

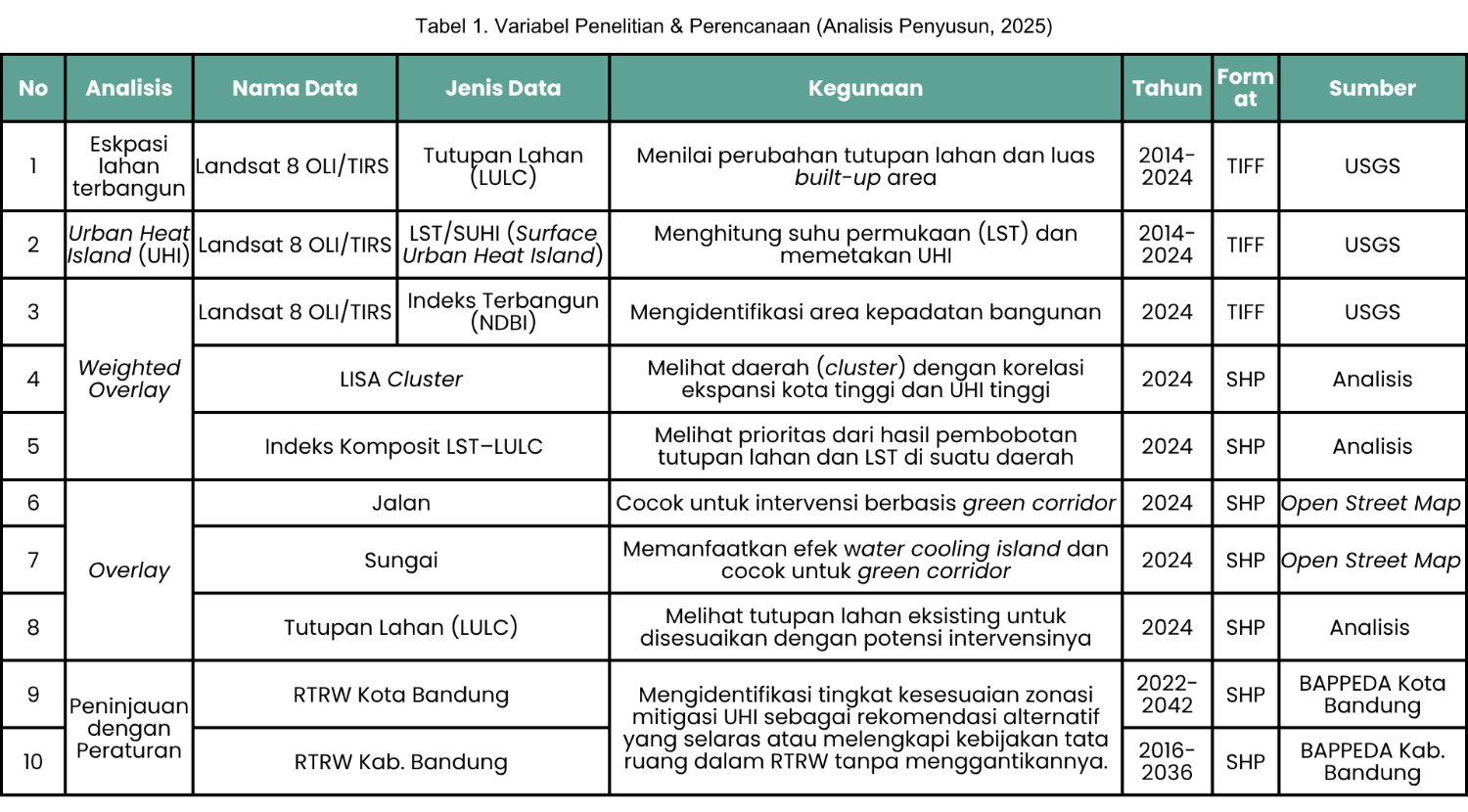

2.2 Variabel Penelitian

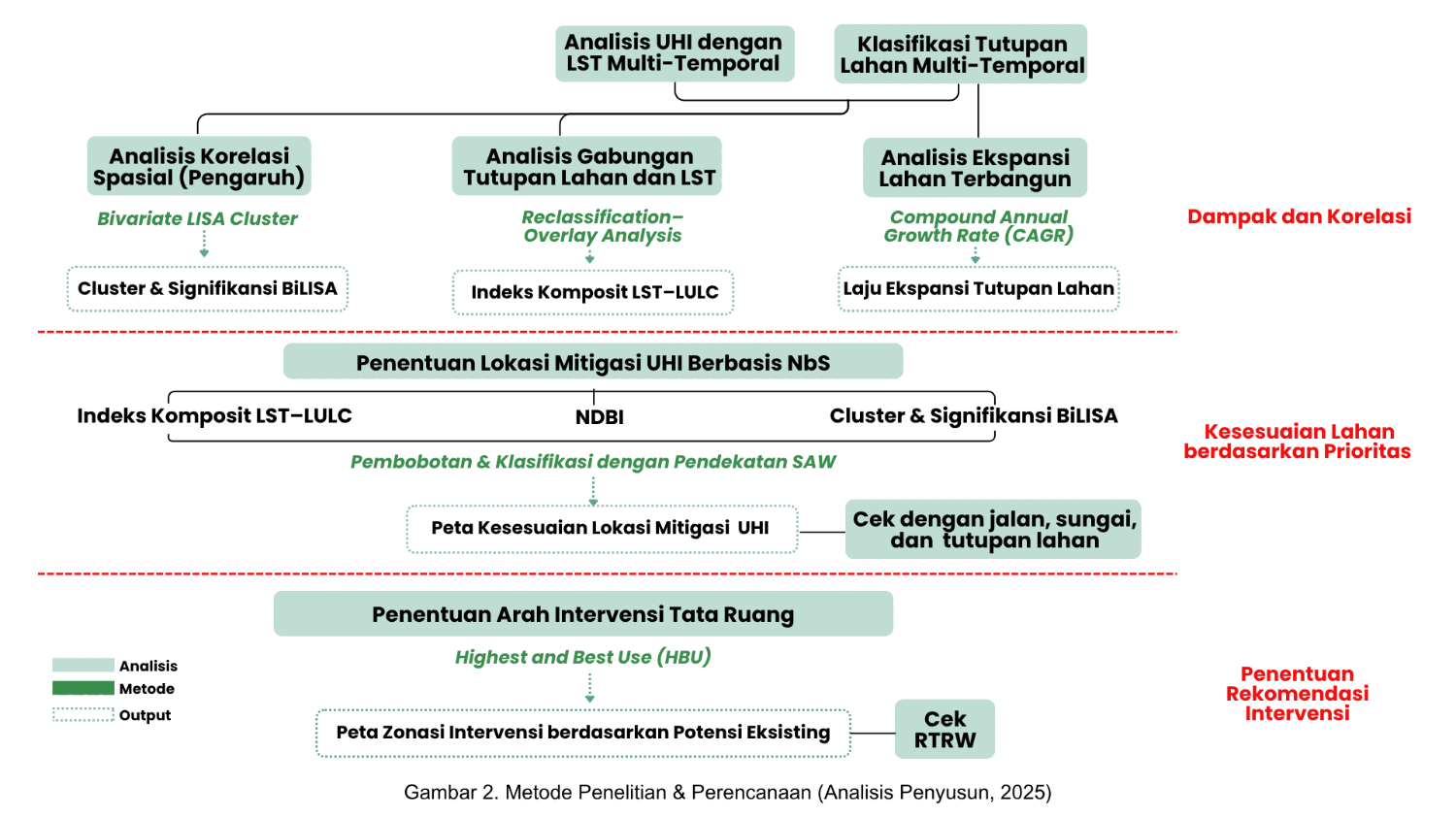

2.3 Metode

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Klasifikasi & Ekspansi Tutupan Lahan

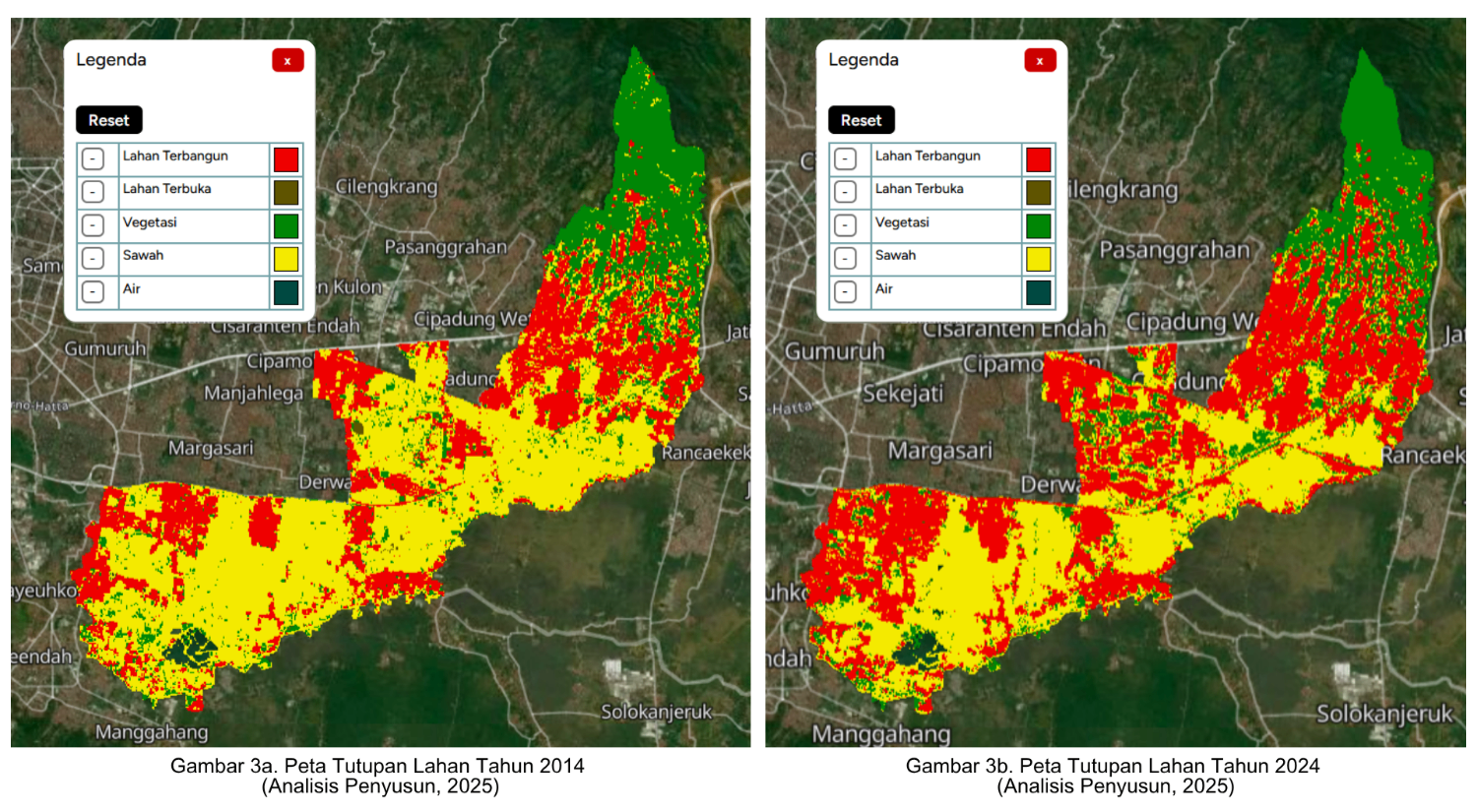

Analisis perubahan tutupan lahan pada penelitian ini menggunakan metode random forest dalam klasifikasi citra penginderaan jauh. Metode ini dipilih karena mampu membedakan kategori tutupan lahan secara efektif, termasuk lahan terbangun dan sawah.

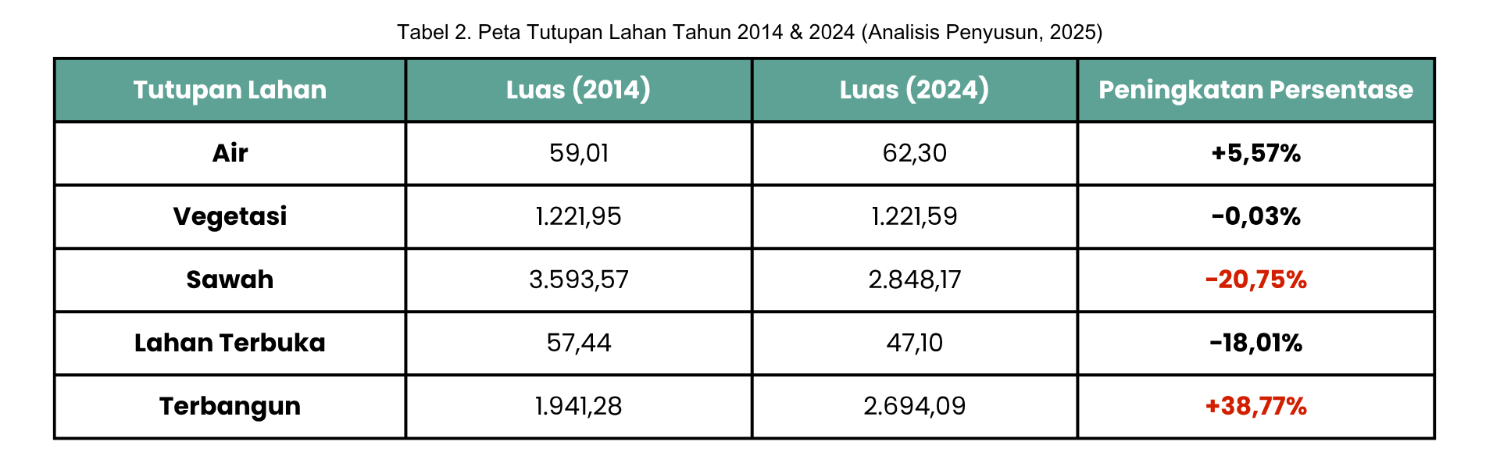

Tabel 2 menunjukkan bahwa pada periode 2014–2024 terjadi perubahan signifikan pada dua kategori tutupan lahan utama. Lahan terbangun meningkat sebesar 38,77%, menandakan pesatnya ekspansi urbanisasi di kawasan Teknopolis Gedebage dan sekitarnya. Sementara itu, lahan sawah berkurang hingga 20,75%, yang mengindikasikan konversi lahan pertanian ke area terbangun. Perubahan ini menunjukkan adanya alih fungsi lahan yang dominan dari sawah ke area terbangun.

Analisis perubahan lahan terbangun pada lokasi amatan dilakukan dengan menghitung laju pertumbuhan tahunan rata-rata menggunakan metode Compound Annual Growth Rate (CAGR). Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan konsistensi dan tren ekspansi lahan terbangun dari tahun ke tahun, sehingga memudahkan identifikasi percepatan urbanisasi di Kawasan Teknopolis Gedebage dan sekitarnya.

Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus tersebut, lahan terbangun pada kawasan amatan menunjukkan laju pertumbuhan sebesar 3,281% per tahun. Nilai ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan temuan Pravitasari et al. (2024) yang menunjukkan bahwa rata-rata laju pertumbuhan lahan terbangun pada periode 2006–2019 hanya sekitar 1,7% per tahun di wilayah metropolitan dan 2,0% per tahun di wilayah non-metropolitan di Pulau Jawa. Hal tersebut mengindikasikan terjadinya percepatan urbanisasi dan ekspansi lahan terbangun di wilayah studi.

3.2 Pengaruh Ekspansi Lahan Terbangun terhadap Urban Heat Island

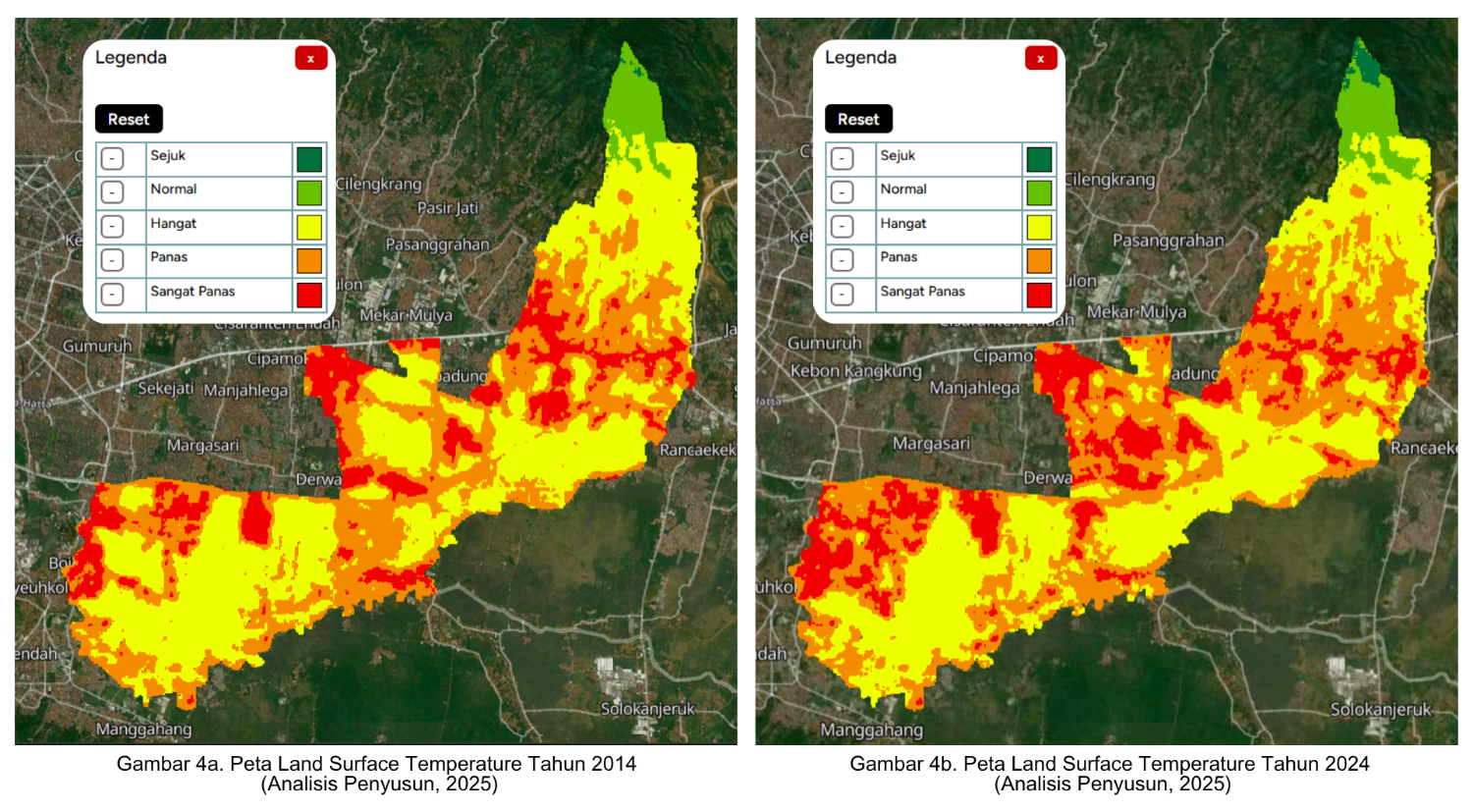

Fenomena UHI dapat diidentifikasi melalui analisis citra satelit menggunakan parameter Land Surface Temperature (LST), yang merepresentasikan distribusi suhu permukaan secara spasial. Perluasan lahan terbangun di kawasan perkotaan mengubah tutupan lahan sekaligus memicu perubahan karakter termal lingkungan. Peningkatan permukaan kedap air seperti bangunan dan jalan menurunkan kapasitas tanah dan vegetasi dalam menyerap panas, sehingga panas lebih mudah terakumulasi dan dilepaskan lebih lambat pada malam hari. Kondisi ini menjadi pemicu utama fenomena UHI.

Perubahan tutupan lahan menunjukkan pengaruh yang cukup signifikan terhadap peningkatan suhu permukaan di wilayah studi pada tahun 2014 hingga 2024. Berdasarkan hasil analisis LST di lokasi penelitian, suhu permukaan teramati berada pada rentang antara 22°C hingga 43°C, menunjukkan adanya variasi termal yang signifikan akibat perubahan tutupan lahan. Daerah dengan tutupan terbangun umumnya memiliki suhu di atas 30°C, sementara kawasan dengan kepadatan sangat tinggi dan aktivitas industri dapat mencapai suhu lebih dari 35°C. Sementara itu, Kecamatan Gedebage mengalami kenaikan suhu yang sangat signifikan dalam lima tahun terakhir, seiring dengan pesatnya perluasan lahan terbangun. Daerah penyangganya, seperti Kecamatan Cileunyi dan Bojongsoang, juga mulai menunjukkan tren peningkatan suhu akibat tekanan urbanisasi dari pusat pertumbuhan ini.

3.2.1 Spatial Autocorrelation

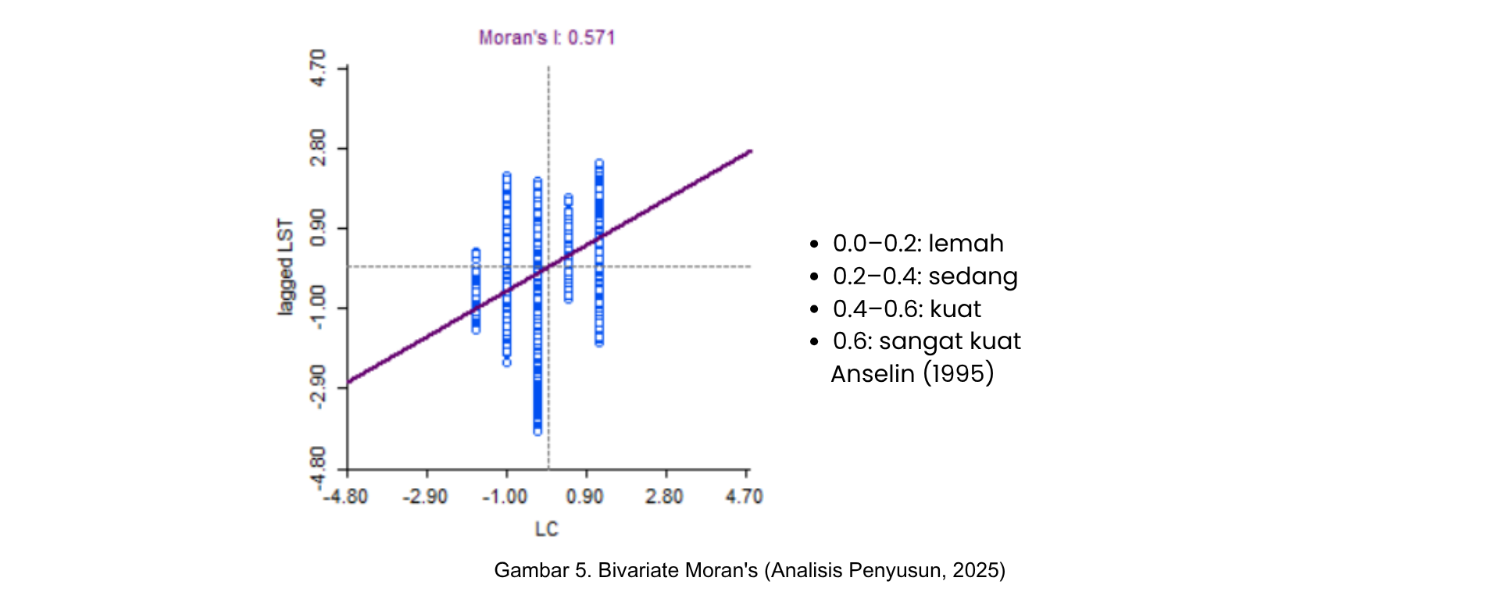

Analisis pengaruh tutupan lahan terhadap UHI dapat ditelaah melalui spatial autocorrelation yang mencakup Global Moran’s I dan Local Indicator of Spatial Association (LISA). Bivariate Moran’s I membantu mengidentifikasi apakah distribusi UHI cenderung membentuk pola mengelompok, menyebar, atau acak, sedangkan bivariate LISA (BiLISA) menampilkan klaster signifikan antara tutupan lahan sebagai variabel independen (X) dan UHI sebagai variabel dependen (Y).

Analisis pengaruh tutupan lahan terhadap UHI diawali dengan pengujian spatial autocorrelation menggunakan bivariate Moran’s I untuk melihat keterkaitan spasial antara tutupan lahan sebagai variabel independen (X) dan UHI sebagai variabel dependen (Y). Nilai bivariate Moran’s I sebesar 0,571 menunjukkan adanya hubungan spasial yang kuat, menandakan bahwa perubahan tutupan lahan berasosiasi signifikan dengan distribusi intensitas UHI di wilayah studi. Temuan ini mengindikasikan bahwa daerah dengan karakteristik tutupan lahan tertentu cenderung membentuk pola UHI yang serupa, sehingga menjadi dasar untuk analisis klaster lebih lanjut melalui BiLISA.

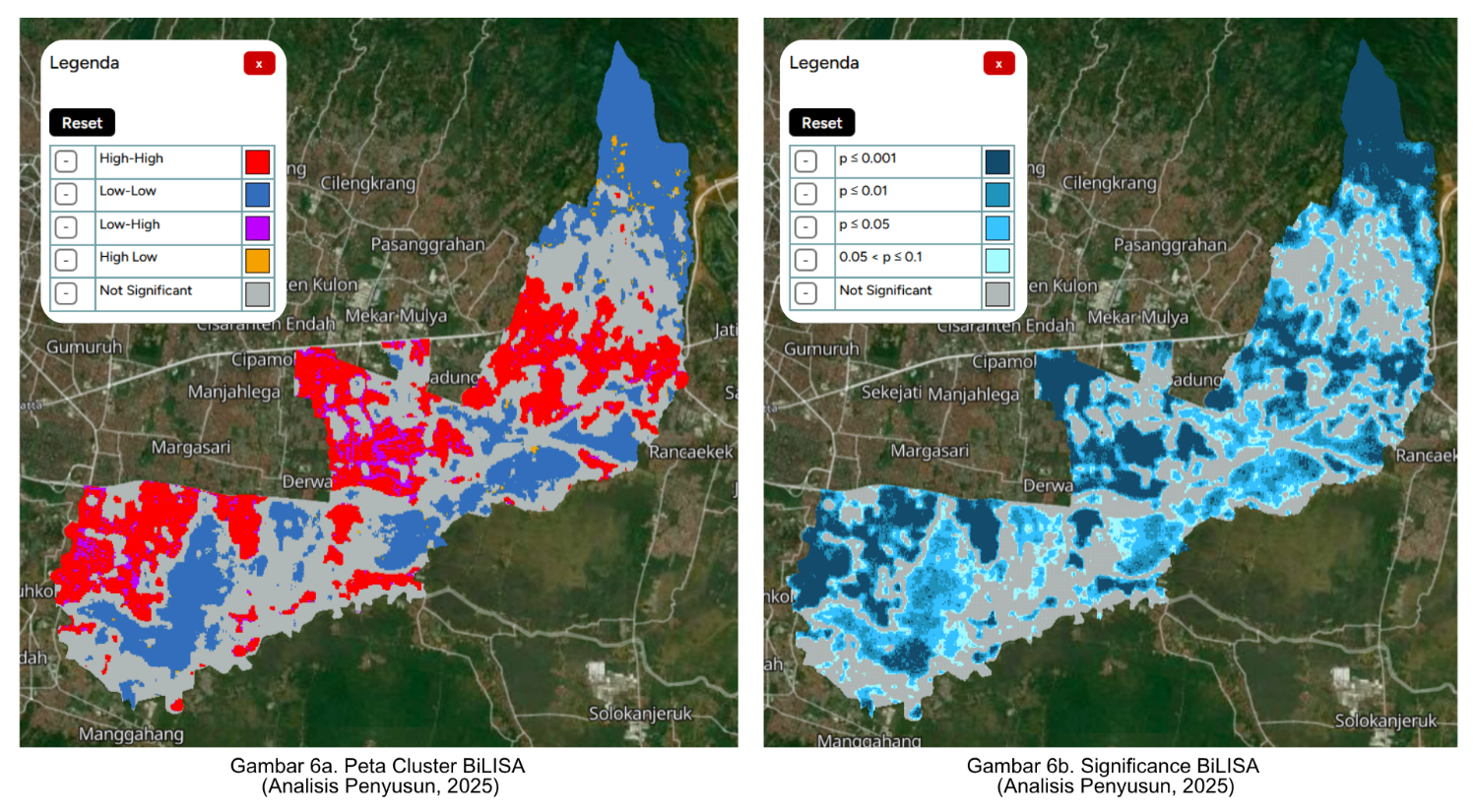

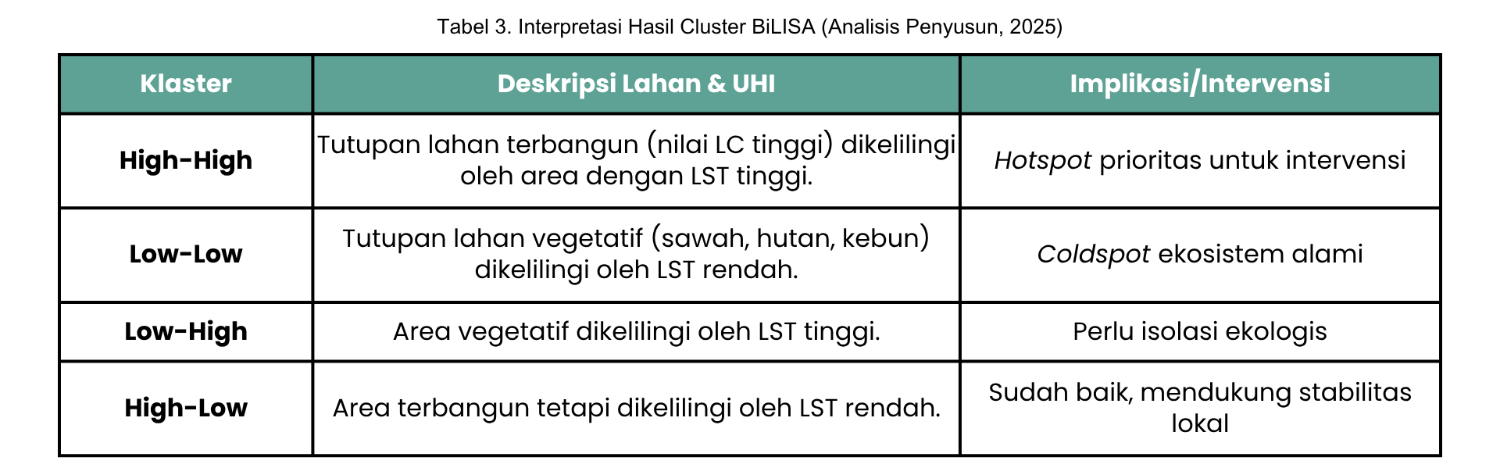

Hasil klaster BiLISA pada tabel menunjukkan empat pola utama yang memudahkan identifikasi wilayah berisiko UHI dan penyangga ekosistem untuk perencanaan mitigasi yang tepat sasaran. Selain itu, peta BiLISA Significance Map menunjukkan variasi tingkat signifikansi hubungan spasial antara tutupan lahan dan fenomena UHI. Secara spasial, klaster High-High (hotspot) didominasi oleh Kecamatan Gedebage dan kawasan terbangun di kecamatan penyangga, sedangkan klaster Low-Low (coldspot) tersebar pada area dengan fungsi ekologis yang kuat, seperti kawasan hijau dan perairan. Menariknya, di Gedebage juga muncul klaster Low-High, yang menandakan adanya kantong ekologi yang terisolasi di tengah kawasan panas sehingga memerlukan strategi isolasi ekologis untuk mempertahankan fungsinya. Variabel hasil analisis BiLISA ini akan digunakan sebagai salah satu komponen pembobotan dalam metode SAW untuk menentukan lokasi zona mitigasi UHI yang paling optimal.

3.2.2 Komposit Tutupan Lahan dan Urban Heat Island (UHI)

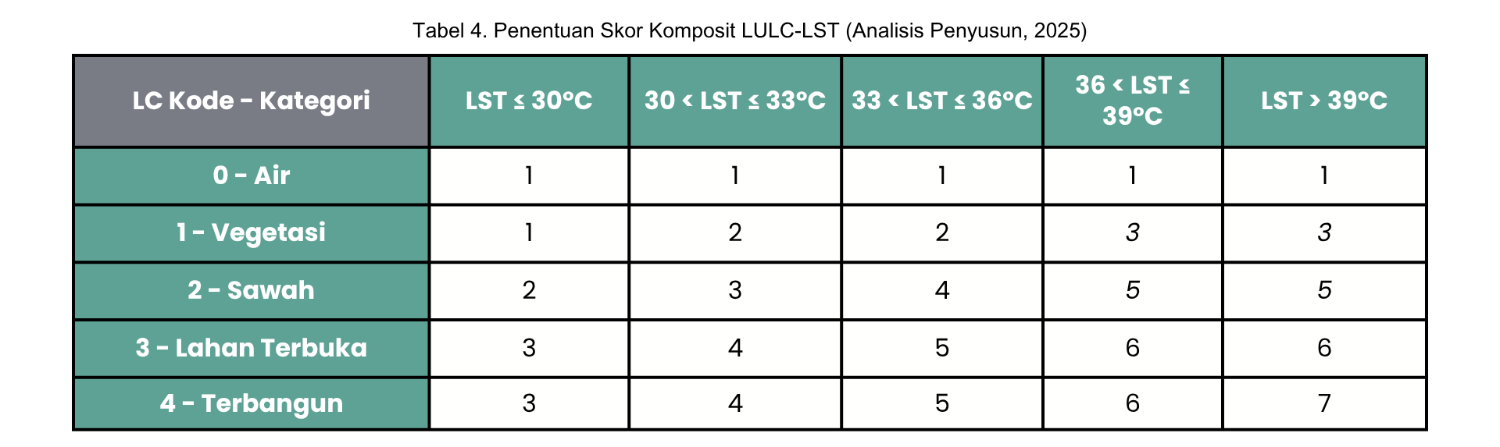

Identifikasi lokasi yang paling kritis terhadap risiko UHI memerlukan pendekatan yang menggabungkan karakteristik tutupan lahan dan intensitas panas permukaan (LST). Nilai komposit LULC–LST disusun untuk menyoroti area dengan tekanan termal tertinggi sekaligus kerentanan ekologis terbesar. Berikut merupakan penentuan skor untuk komposit data LULC dan LST:

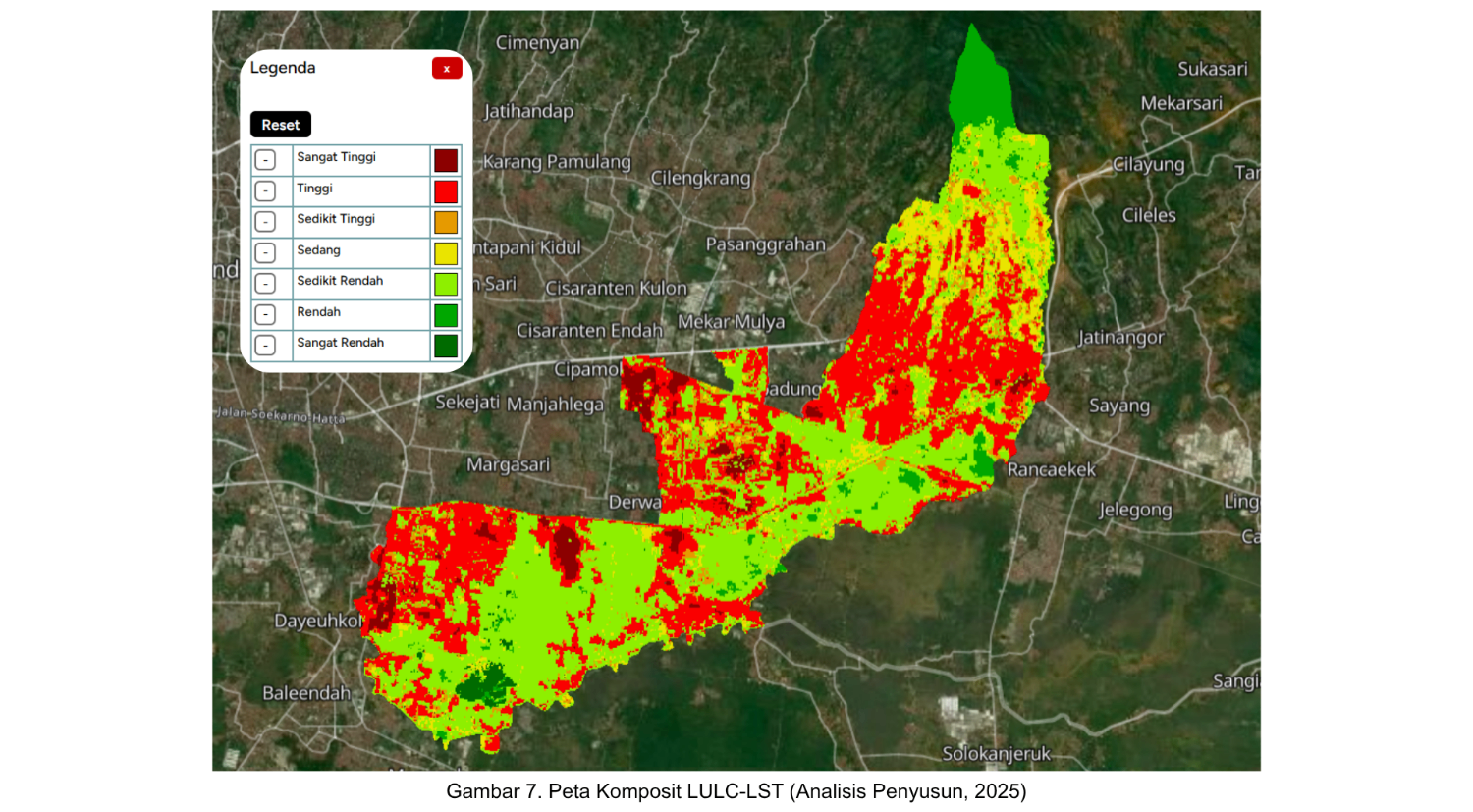

Hasil analisis menunjukkan bahwa kawasan industri dan permukiman padat di Gedebage termasuk kategori sangat kritis, sedangkan area terbangun di luar ring kota juga memiliki tingkat kerentanan cukup tinggi akibat keterbatasan vegetasi dan paparan panas yang luas. Sebaliknya, wilayah dengan indeks rendah berperan sebagai penyangga ekosistem, mendukung peredaman panas dan pengendalian UHI. Temuan ini menjadi dasar prioritas mitigasi, seperti pengendalian alih fungsi lahan dan perencanaan koridor hijau, sekaligus digunakan sebagai variabel pembobotan SAW untuk menentukan zona mitigasi UHI yang paling mendesak.

3.3 Lokasi Prioritas Mitigasi UHI Berbasis NbS

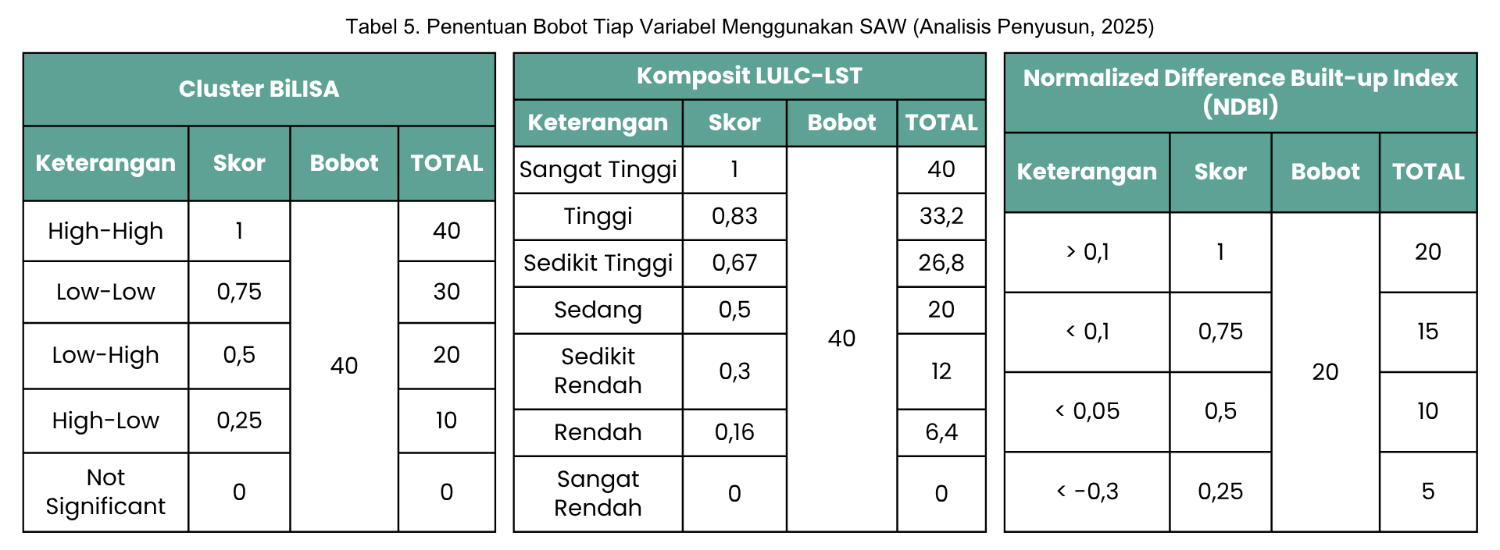

Pemilihan zonasi mitigasi UHI didasarkan pada tiga variabel yang dibobot menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW), yaitu Cluster BiLISA, Komposit LULC-LST, dan Normalized Difference Built-Up Index (NDBI). BiLISA digunakan untuk melihat pola klaster spasial antara tutupan lahan dan suhu permukaan, sehingga area yang berisiko tinggi atau berfungsi sebagai penyangga ekosistem dapat teridentifikasi. Peta Komposit LULC-LST menunjukkan tingkat kekritisan wilayah terhadap UHI, sedangkan NDBI menegaskan dominasi area terbangun sebagai sumber utama panas.

Skor dan bobot diberikan berdasarkan tingkat urgensi masing-masing lokasi terhadap upaya mitigasi UHI. Pada peta BiLISA, wilayah dengan pola high-high dan low-low diberikan skor tinggi karena menunjukkan konsentrasi suhu ekstrem yang stabil dalam suatu klaster spasial. High-high mengindikasikan akumulasi suhu tinggi yang berpotensi memperparah UHI, sementara low-low merepresentasikan zona sejuk yang perlu dipertahankan sebagai penyeimbang termal kawasan. Pada peta komposit LULC-LST, skor tinggi diberikan pada lokasi-lokasi yang teridentifikasi sebagai area paling kritis. Sementara itu, pada peta NDBI, skor tinggi diurutkan berdasarkan tingkat kepadatan lahan terbangun tertinggi.

Setelah memberikan bobot dan skor pada setiap variabel, proses dilanjutkan dengan weighted overlay untuk menggabungkan ketiga peta hasil pembobotan menjadi peta zonasi mitigasi UHI. Tahap ini memungkinkan identifikasi lokasi prioritas secara komprehensif karena mempertimbangkan kontribusi relatif dari masing-masing variabel terhadap risiko UHI.

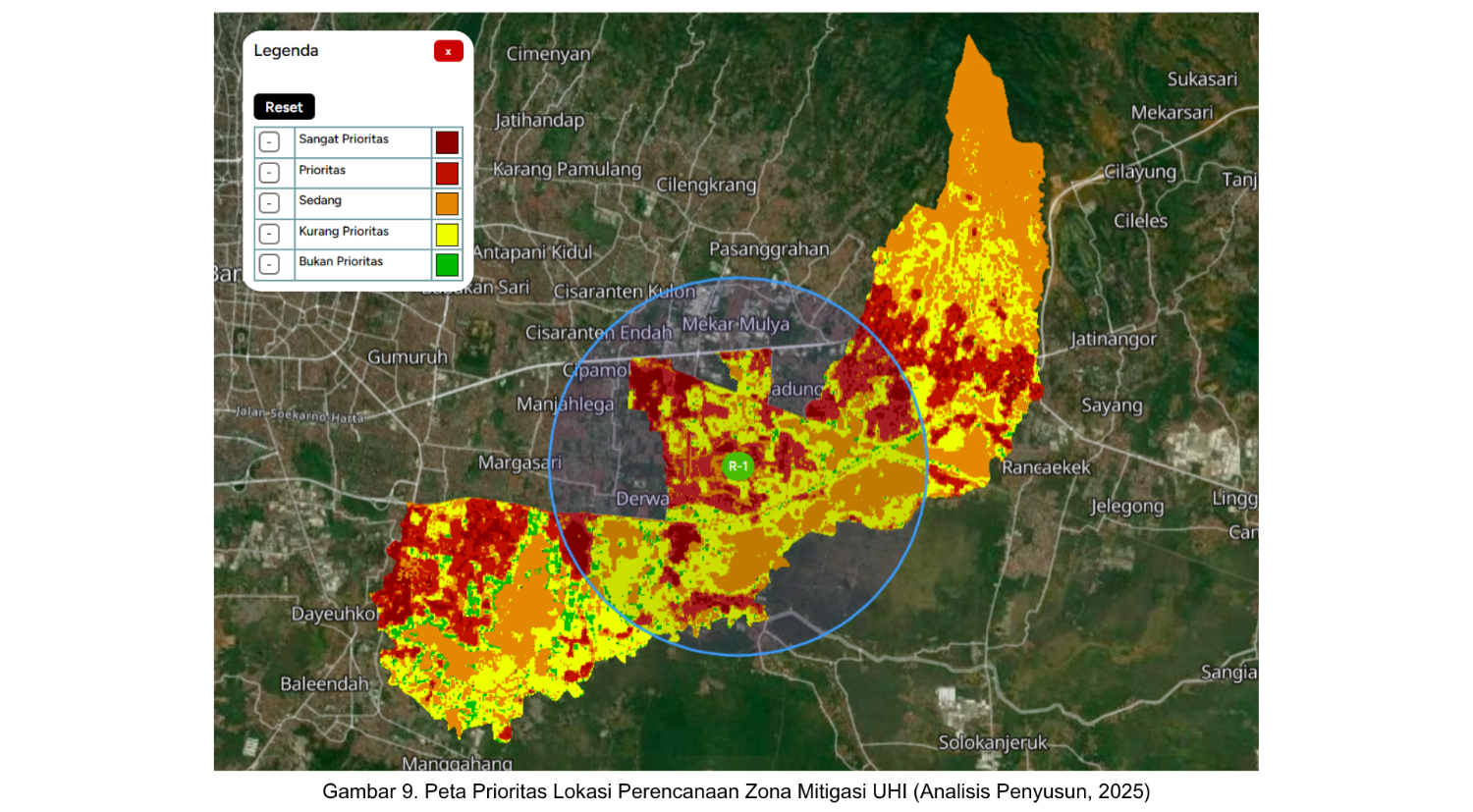

Daerah dengan tingkat prioritas sangat tinggi untuk mitigasi UHI didominasi oleh wilayah di Kecamatan Gedebage dan area terbangun serta industri di daerah penyangganya. Selain itu, nantinya strategi mitigasi UHI dibedakan berdasarkan tiga kategori wilayah, yaitu daerah inti, daerah penyangga, dan luar ring area. Daerah inti dioptimalkan untuk menahan peningkatan dan perluasan UHI, sedangkan daerah penyangga difokuskan pada upaya menjaga keberlanjutan kawasan hijau. Luar ring area diarahkan pada penetapan Urban Growth Boundary (UGB) untuk mengendalikan ekspansi kota. Intervensi dilakukan tidak hanya pada wilayah dengan prioritas tinggi, tetapi juga pada wilayah dengan prioritas sedang untuk mengantisipasi perluasan UHI melalui perlindungan zona hijau. Hasil ini juga akan dicocokkan dengan kondisi eksisting seperti sungai, jalan, dan tutupan lahannya.

3.4 Penentuan Arah Intervensi Tata Ruang

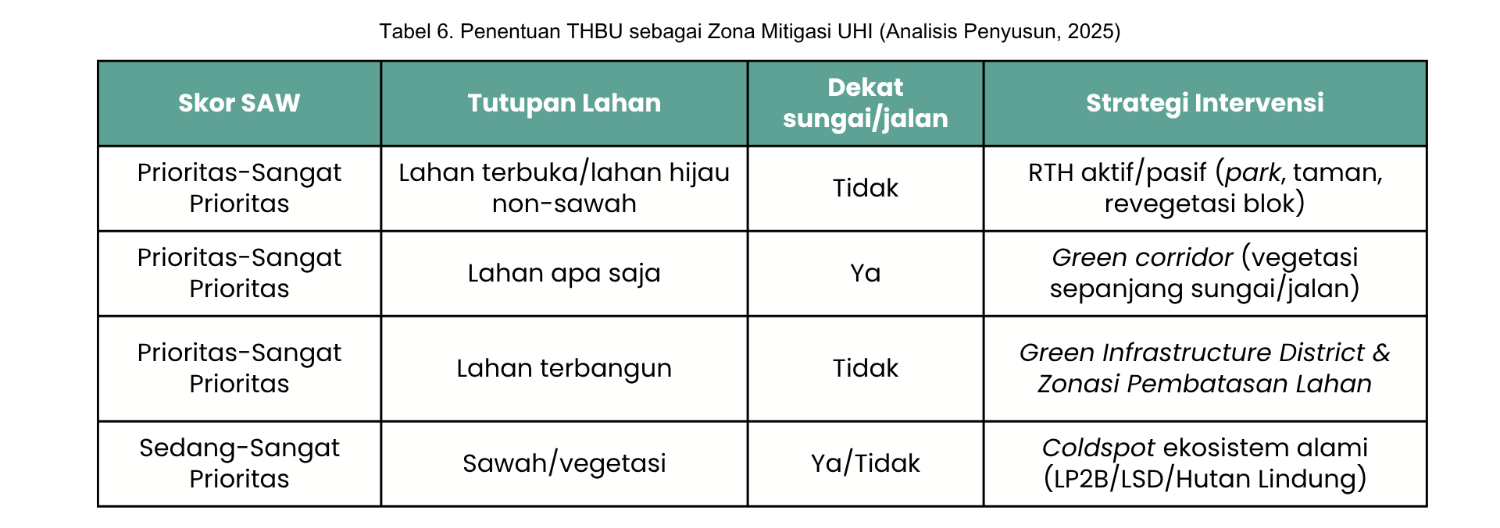

Tahap berikutnya adalah melakukan overlay wilayah prioritas mitigasi UHI dengan jaringan jalan, sungai, dan tutupan lahan untuk dianalisis menggunakan konsep The Highest and Best Use (THBU). Langkah ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa penetapan zona mitigasi UHI mempertimbangkan kondisi eksisting dan potensi pemanfaatan lahan, sehingga intervensi yang diterapkan dapat lebih efektif, realistis, dan tepat sasaran.

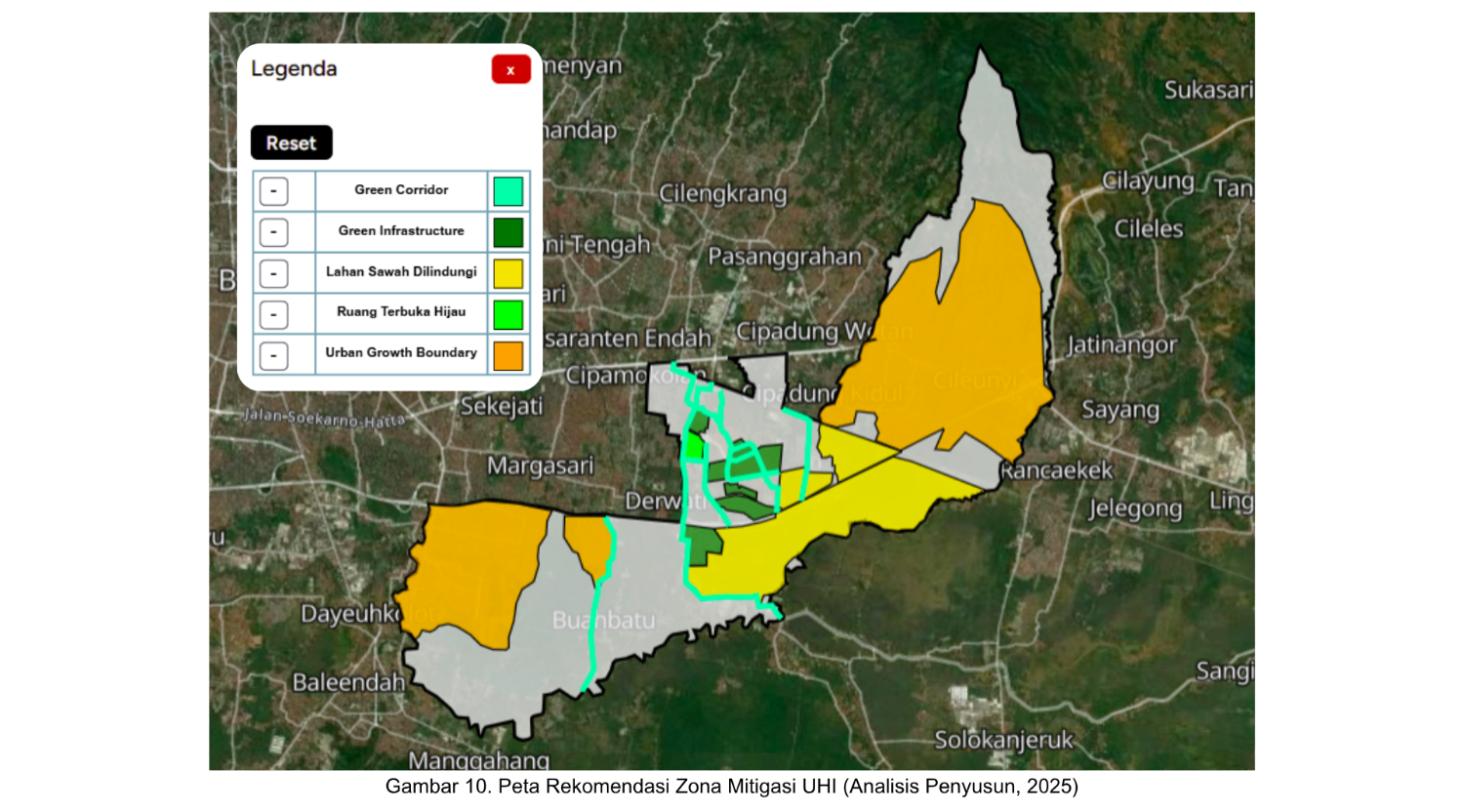

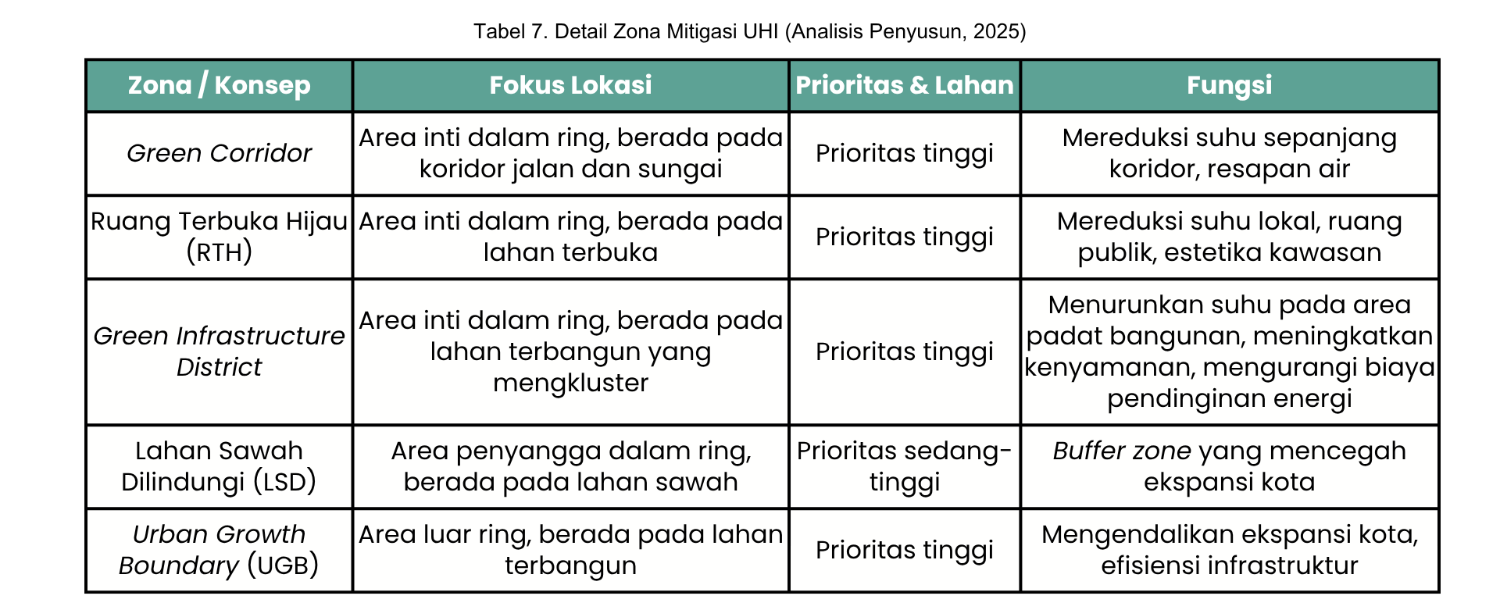

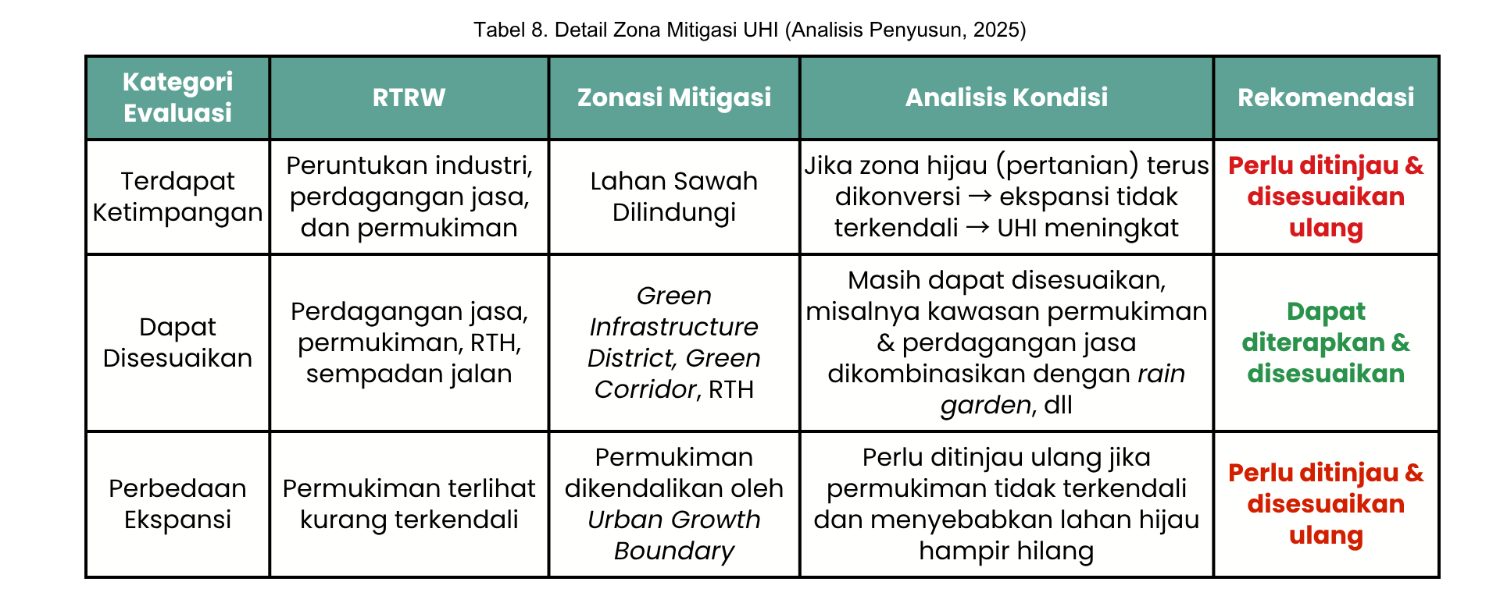

Hasil peta zonasi berdasarkan analisis THBU mengidentifikasi lima zona strategis untuk mitigasi UHI. Setiap zona memiliki karakteristik lokasi, prioritas penanganan, serta fungsi spesifik dalam pengendalian suhu dan pengelolaan pertumbuhan kota. Rincian zona dan fungsinya dapat dilihat pada tabel berikut:

Analisis THBU menunjukkan peran masing-masing zona sebagai berikut:

- Zona dalam ring berupa Green Corridor, RTH, Green Infrastructure District yang berperan untuk menurunkan suhu lokal, meningkatkan resapan air, serta menyediakan ruang terbuka bagi mitigasi UHI di area padat bangunan.

- Zona penyangga dalam ring akan lebih optimal jika dimanfaatkan sebagai Lahan Sawah Dilindungi (LSD) berfungsi sebagai buffer zone yang mencegah tekanan ekspansi dari pusat kota ke area sekitar.

- Zona luar ring direkomendasikan untuk ditetapkan sebagai UGB yang berperan dalam mengendalikan pertumbuhan kota, menjaga efisiensi infrastruktur, serta mencegah konversi lahan secara berlebihan.

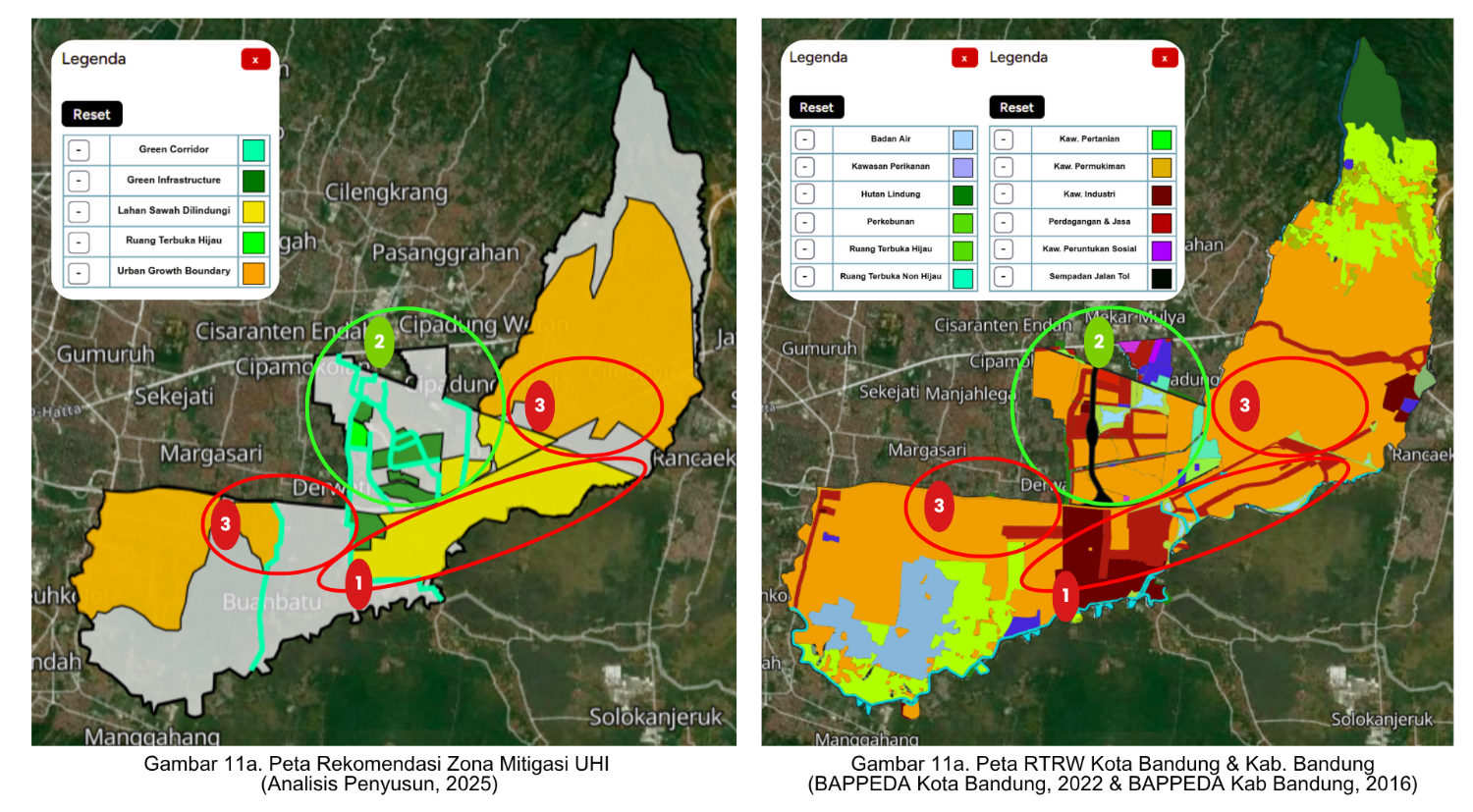

3.5 Penyesuaian terhadap RTRW Kab. Bandung & Kota Bandung

Rekomendasi zona mitigasi UHI selanjutnya akan ditinjau dengan membandingkannya terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berlaku. Peninjauan ini dilakukan untuk melihat sejauh mana arahan mitigasi UHI selaras dengan kebijakan tata ruang, sehingga dapat diidentifikasi potensi kesesuaian maupun ketidaksesuaian tanpa menjadikannya sebagai landasan langsung dalam perencanaan.

Peninjauan terhadap kesesuaian zonasi mitigasi UHI dengan RTRW menunjukkan adanya potensi sinergi maupun perbedaan dalam peruntukan ruang. Beberapa zonasi, seperti RTH, Green Corridor, dan Green Infrastructure District, memiliki kecocokan yang dapat mendukung upaya mitigasi di kawasan permukiman dan perdagangan jasa. Sementara itu, zona seperti LSD dan UGB menunjukkan perbedaan orientasi terhadap arahan tata ruang. Meski demikian, hasil ini tidak dimaksudkan untuk menuntut perubahan RTRW, melainkan sebagai rekomendasi alternatif yang dapat digunakan untuk memperkuat strategi penurunan UHI secara lebih adaptif dan kontekstual.

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Temuan mengenai dominasi prioritas sangat tinggi di Kecamatan Gedebage menggarisbawahi adanya tekanan ganda antara arah pengembangan kawasan dan risiko lingkungan. Ekspansi lahan yang masif, terutama karena pengembangan kawasan teknopolis, turut berkontribusi terhadap peningkatan UHI secara signifikan. Dampaknya bahkan mulai terlihat menjalar ke wilayah penyangga, yang dikhawatirkan akan kehilangan fungsi ekologisnya jika tidak segera diintervensi. Pengembangan kawasan teknopolis merupakan langkah strategis yang positif dan akan lebih optimal jika tetap memperhatikan kondisi ekologi untuk menjaga keseimbangan fungsi ruang. Pendekatan zonasi mitigasi UHI yang diarahkan pada NBs dalam studi ini memberikan alternatif strategi spasial yang dapat digunakan untuk memprioritaskan intervensi berbasis lingkungan. Studi ini menjawab keterbatasan dalam pendekatan umum yang belum mengarah pada analisis dampak dan rekomendasi spasial yang konkret melalui klasifikasi wilayah berdasarkan tingkat kebutuhan mitigasi serta dengan mempertimbangkan kondisi eksistingnya.

4.2 Saran

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam menjangkau analisis dampak jangka panjang, sehingga belum sepenuhnya mampu memetakan dinamika UHI secara komprehensif dalam waktu di masa mendatang. Selain itu, penentuan zona mitigasi UHI masih didasarkan pada parameter spasial dan lingkungan, tanpa mengintegrasikan variabel sosial-ekonomi, kepadatan penduduk, atau kapasitas adaptif masyarakat setempat. Oleh karena itu, penelitian dan perencanaan selanjutnya disarankan untuk mengadopsi pendekatan multidimensional yang melibatkan data temporal, aspek sosial-ekonomi, dan partisipasi pemangku kepentingan. Hal ini bertujuan agar strategi mitigasi yang dihasilkan tidak hanya tepat secara teknis, tetapi juga kontekstual, inklusif, dan berkelanjutan dalam implementasinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anselin, L. (1995). Local indicator of spatial association—LISA. Geographical Analysis, 27(2), 93–115. https://doi.org/10.1111/j.1538-4632.1995.tb00338.x

- Baldwin, R., & Martin, P. (2003). Agglomeration and regional growth. In J. V. Henderson & J. F. Thisse (Eds.), Handbook of regional and urban economics (Vol. 4, pp. 2671–2711). Elsevier. https://doi.org/10.1016/S1574-0080(04)80017-8

- Bandung Bergerak. (2023, Maret 14). Fenomena urbanisasi ke Kota Bandung karena pembangunan di Jawa Barat tidak merata. Bandung Bergerak. https://bandungbergerak.id/article/detail/15482/fenomena-urbanisasi-ke-kota-bandung-karena-pembangunan-di-jawa-barat-tidak-merata

- Bandung Bergerak. (2024, Maret 22). Gedebage bukan teknopolis #3: Mengorbankan pertanian demi mimpi membangun kota pintar. Bandung Bergerak. https://bandungbergerak.id/article/detail/1597164/gedebage-bukan-teknopolis-3-mengorbankan-pertanian-demi-mimpi-membangun-kota-pintar

- BAPPEDA Kota Bandung. (2022). Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2022–2042. Lembaran Daerah Kota Bandung No. 5. Pemerintah Kota Bandung.

- BAPPEDA Kabupaten Bandung. (2016). Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2016–2036. Lembaran Daerah Kabupaten Bandung No. 27. Pemerintah Kabupaten Bandung.

- Oke, T. R. (1982). The energetic basis of the urban heat island. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, 108(455), 1–24. https://doi.org/10.1002/qj.49710845502

- Pravitasari, A. E., Indraprahasta, G. S., Rustiadi, E., Murtadho, A., Setiawan, Y., Pribadi, D. O., Prasetyo, L. B., & Uchida, S. (2024). Dynamics and predictions of urban expansion in Java, Indonesia: Continuity and change in mega-urbanization. ISPRS International Journal of Geo-Information, 13(3), 102. https://doi.org/10.3390/ijgi13030102

- Roberts, M., Sander, F. G., Tiwari, S., & Editors. (2019). Time to ACT: Realizing Indonesia’s urban potential. The World Bank. https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1389-4

- Santamouris, M. (2015). Analyzing the heat island magnitude and characteristics in one hundred Asian and Australian cities and regions. Science of the Total Environment, 512–513, 582–598. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2015.01.060

- Tisdale, H. (1942). The process of urbanization. Social Forces, 20(3), 311–316. https://doi.org/10.1093/sf/20.3.311

![[GEODATA] Tutupan Lahan Indonesia](https://mapidstorage.s3.amazonaws.com/general_image/mapidseeit/1684312961161_COVER%20GEODATA_%20Tutupan%20Lahan.png)

![[GEODATA] Status Ekonomi dan Sosial (SES) Indonesia](https://mapidstorage.s3.amazonaws.com/general_image/mapidseeit/1693454652933_20230831-085941.jpg.jpeg)

![[GEODATA] Zona Nilai Tanah Indonesia](https://mapidstorage.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/foto_doc/mapidseeit/doc_1648096194_dc9f5d2f-f7b0-43f7-8006-1e8195b361dd.jpeg)