A. Latar Belakang

Hutan merupakan sumber daya alam yang memegang peranan vital dalam berbagai aspek kehidupan, mencakup sektor ekonomi, sosial, budaya, maupun lingkungan. Namun, alih fungsi lahan hutan menjadi kawasan non-hutan, baik yang terjadi secara alami maupun disengaja (Shafitri dkk., 2018) telah menjadi faktor pendorong pemanasan global yang kerap diperparah oleh insiden kebakaran hutan. Selain itu, deforestasi menyebabkan penyusutan habitat dan hilangnya sumber pakan satwa. Kondisi ini tidak hanya mengancam keanekaragaman hayati (Sutarno, 2015), tetapi juga memicu konflik antara manusia dan satwa liar. Terganggunya habitat tersebut, satwa liar terpaksa keluar dari kawasan hutan dan memasuki lahan warga demi bertahan hidup.

Keberadaan hutan di Pulau Jawa menjadi sangat rentan akibat populasi manusia yang padat sebagai pemicu utama deforestasi. Saat ini, hutan alam di Pulau Jawa telah terfragmentasi dan umumnya hanya tersisa di kawasan dataran tinggi. Salah satu wilayah yang masih memiliki tutupan hutan alam adalah Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Sebagian besar hutan alam di wilayah ini berada dalam kawasan konservasi, yakni Taman Nasional Gunung Halimun Salak dan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Kendati demikian, posisi geografis Kabupaten Bogor yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta, dengan pusat populasi dengan kepadatan tinggi sehingga berpotensi mengakibatkan tekanan ekologis yang besar terhadap kelestarian hutan alam di wilayah tersebut.

Untuk menyelesaikan permasalahan keruangan yang melibatkan banyak variabel (multidimensi), metode Multi Criteria Decision Making (MCDM) sering digunakan dalam analisis spasial. MCDM merupakan metode pengambilan keputusan untuk menetapkan alternatif terbaik berdasarkan sejumlah kriteria yang telah diberi bobot kepentingan (Mulliner, Malys, & Maliene, 2016). MCDM bertujuan untuk memberikan pilihan, peringkat deskripsi, klasifikasi, pengelompokan serta alternatif yang paling sesuai hingga yang paling tidak sesuai. Metode ini mengonversi parameter fisik, seperti topografi, tutupan lahan, dan geologi menjadi nilai numerik (skoring) dan bobot (weighting) sesuai prioritas dampaknya. Hal ini memungkinkan pembuat kebijakan untuk menangani kompleksitas data yang sulit diukur secara pasti menjadi keputusan spasial yang terstruktur dan sistematis.

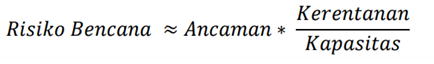

Salah satu Implementasi dari metode MCDM ini, yakni penyusunan Peta Risiko Bencana. Risiko bencana didefinisikan sebagai potensi kerugian yang timbul dari interaksi antara ancaman, kerentanan, dan kapasitas di suatu kawasan (BNPB, 2012). Mengingat risiko bencana dipengaruhi oleh banyak faktor, proses pemetaannya menggunakan metode multi-criteria overlay analysis. Metode ini melakukan tumpang susun (overlay) terhadap Peta Ancaman, Peta Kerentanan, dan Peta Kapasitas yang masing-masing telah melalui pembobotan indeks. Kajian risiko bencana dapat dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan sebagai berikut :

Tingkat risiko bencana berikut sangat bergantung pada tingkat ancaman kawasan, tingkat kerentanan kawasan yang terancam, dan tingkat kapasitas kawasan yang terancam. Dalam upaya pengkajian risiko bencana pada dasarnya adalah menentukan besaran komponen risiko tersebut yang disajikan dalam bentuk spasial maupun non spasial. Pengkajian risiko bencana dapat menjadi landasan penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah, khususnya Kabupaten Bogor.

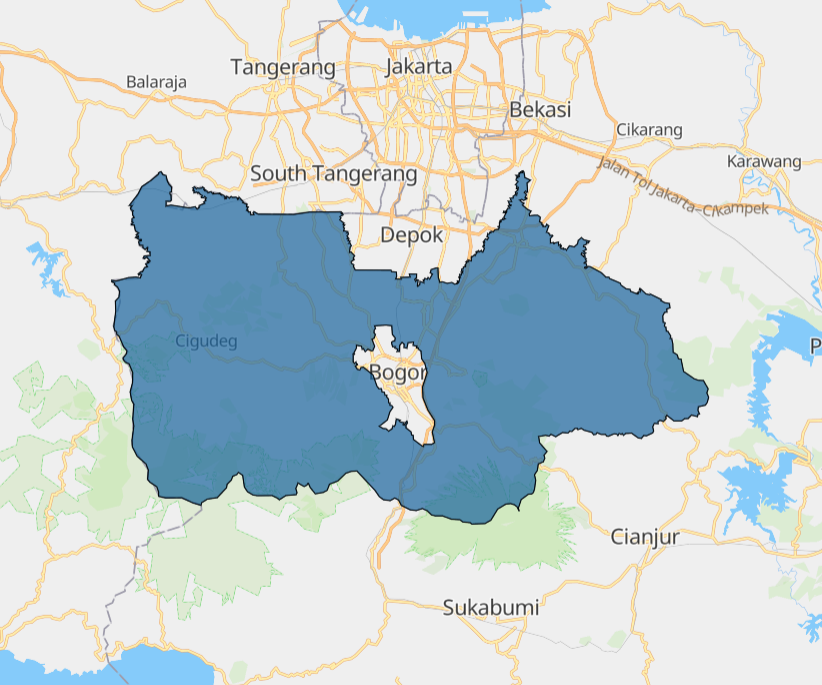

Area Penelitian

Wilayah administrasi Kabupaten Bogor yang secara geografis terletak di koordinat 6°18’ – 6°47’ LS dan 106°01’ – 107°10’ BT yang berada di Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Bogor memiliki luas wilayah sekitar 298.620 ha yang secara administratif terdiri dari 40 kecamatan. Dari 40 kecamatan di Kabupaten Bogor, Kecamatan Cigudeg memiliki wilayah terluas, sedangkan Kecamatan Ciomas mempunyai luas terkecil. Sebanyak 40 wilayah kecamatan terbagi lagi secara administratif ke dalam 435 desa dan kelurahan yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten Bogor.

B. Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, diantaranya:

-

1.Batas Administrasi Desa Kabupaten Bogor bersumber dari Badan Informasi Geospasial (BIG);

-

2.Bangunan Kabupaten Bogor bersumber dari Peta Rupabumi BIG;

-

3.Jaringan Jalan Kabupaten Bogor bersumber dari Peta Rupabumi BIG;

-

4.Penutup Lahan Tahun 2020 Kabupaten Bogor bersumber dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK);

-

5.Tingkat Kerentanan Lingkungan Kabupaten Bogor Tahun 2010 bersumber dari Badan Pusat Statistik;

-

6.Data Tabular Fisik Kabupaten Bogor (Fasilitas umum dan Pemukiman) bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS);

-

7.Data Tabular Ekonomi Kabupaten Bogor (Luas Lahan Produktif) bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS);

-

8.Data Tabular Sosial Kabupaten Bogor (Difabel, Jenis Kelamin, Kelompok Umur, Kemiskinan dan Kepadatan Penduduk) bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS);

-

9.Tingkat Kapasitas Desa di Kabupaten Bogor bersumber dari Indeks Desa Membangun Tahun 2024.

-

10.Data Ancaman Kebakaran Hutan di Kabupaten Bogor bersumber dari BPBD.

C. Metode Penelitian

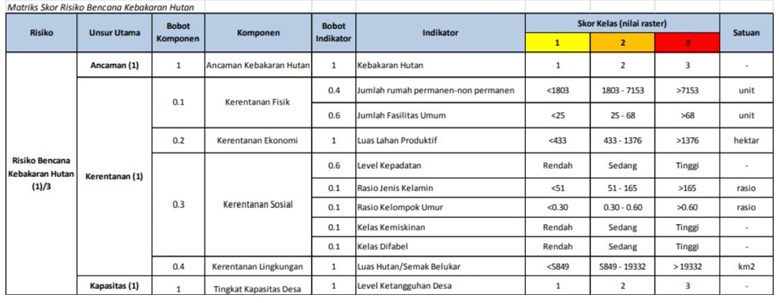

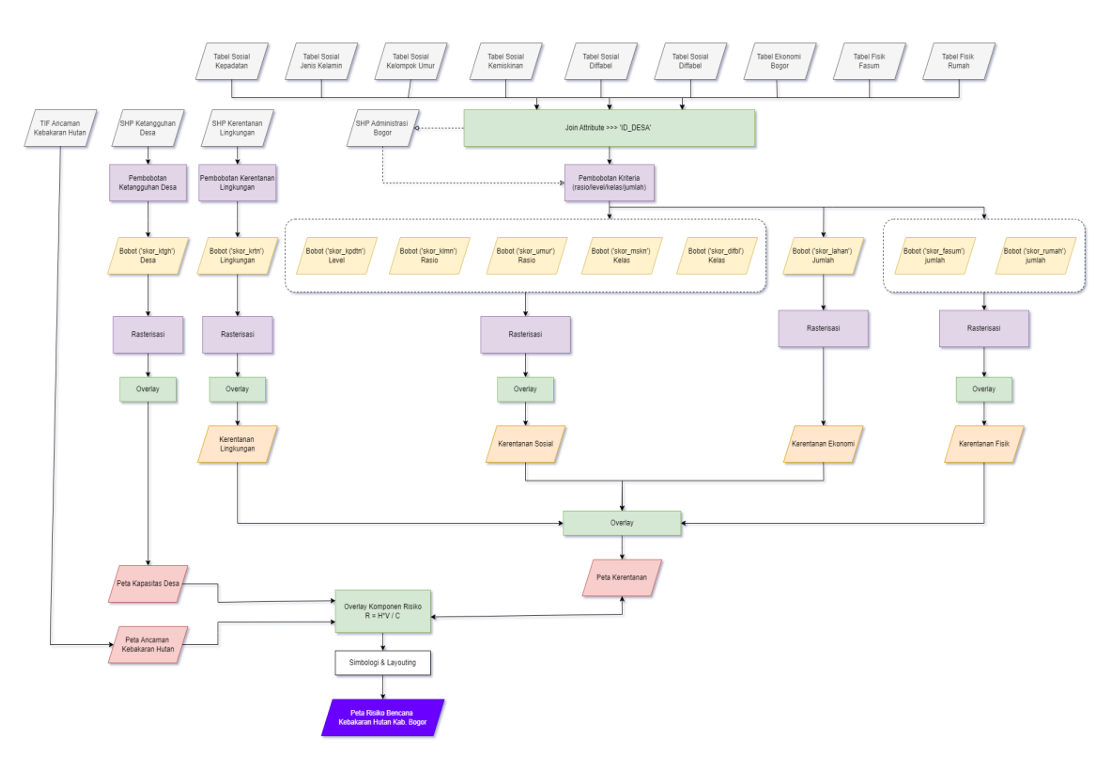

Proses pembuatan peta ta dengan analisis spasial menggunakan MCDM dipengaruhi skor dan bobot dari setiap faktor yang menyebabkan terjadinya kebakaran lahan. Semakin tinggi nilai skor, maka semakin tinggi pula kontribusi dari suatu faktor tersebut terhadap kebakaran. Aturan skoring dan pembobotan dalam kebakaran hutan dan lahan telah diatur dalam Perka BPBD Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana. Data yang diperlukan terbagi dalam tiga unsur utama, yaitu Ancaman, Kerentanan, dan Kapasitas seperti yang ditunjukkan pada gambar dibawah.

Mengacu terhadap klasifikasi diatas, tingkat risiko merupakan hasil kalkulasi dari Ancaman (kebakaran hutan) yang dibandingkan dengan Kerentanan wilayah (aspek fisik, ekonomi, sosial, dan lingkungan). Dengan, aspek lingkungan memiliki bobot indikator tertinggi (0.4) berdasarkan luas tutupan lahan hutan/semak belukar, serta dikurangi oleh faktor Kapasitas yang diukur melalui Level Ketangguhan Desa. Setiap indikator dalam komponen tersebut dinilai menggunakan skoring kelas 1 (rendah), 2 (sedang), hingga 3 (tinggi) parameter tertentu yang akan di-overlay untuk menentukan tingkatan risiko akhir dalam suatu peta risiko kebakaran lahan. Proses pelaksanaan penelitian secara lengkap dapat dilihat pada Gambar 3 berikut.

D. Hasil dan Pembahasan

Proses penyusunan penentuan kawasan risiko terdampak kebakaran hutan di Kabupaten Bogor perlu menggunakan fungsi JOIN pada tabel kerentanan dalam vektor batas administrasi agar dapat koheren terhadap administrasi desa di Kabupaten Bogor. Hal ini diperlukan karena data statistik kerentanan (seperti jumlah penduduk, jumlah rumah, data kemiskinan) biasanya tersedia dalam format tabular (spreadsheet), sedangkan peta wilayah desa berbentuk data vektor (geometri poligon). Fungsi Join diperlukan untuk memindahkan data statistik tersebut ke dalam peta, sehingga setiap poligon desa memiliki informasi atribut yang lengkap. Tanpa proses ini, peta hanya berupa gambar batas wilayah tanpa nilai data yang bisa dianalisis. Tingkat desa dipilih sebagai unit analisis terkecil (mapping unit) agar kebijakan penanggulangan bencana nantinya dapat diterapkan secara spesifik pada tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat.

Normalisasi data dalam metode MCDM diperlukan karena setiap data masih dalam bentuk 'mentah' dengan satuan yang berbeda-beda (unit rumah, hektar lahan, rasio persen, dll.) sehingga tidak bisa langsung dijumlahkan secara matematis. Proses scoring (pemberian nilai 1, 2, 3) bertujuan menyamakan persepsi risiko menjadi kelas-kelas (Rendah (1), Sedang (2), dan Tinggi (3)). Normalisasi dapat menggunakan sintaks sesuai dengan klasifikasi tiap-tiap parameter tertentu yang kemudian dirasterisasi (rasterize), diantaranya:

1. Kerentanan Fisik

Indikator jumlah rumah (baik permanen maupun non-permanen) dan fasilitas umum digunakan untuk mengukur tingkat kerentanan fisik melalui pendekatan keterpaparan (exposure) aset. Dalam manajemen risiko, akumulasi bangunan tempat tinggal serta fasilitas vital seperti sekolah, rumah sakit, dan kantor pemerintahan merepresentasikan total nilai aset yang terancam rusak apabila bencana terjadi. Semakin padat bangunan di suatu area, semakin tinggi potensi kerugian ekonomi dan gangguan fungsi pelayanan publik pasca terjadi bencana. Adapun penggunaan ambang batas angka statistik tertentu dalam pengelompokan skor (seperti <1803 atau >7153 unit) bertujuan untuk mengklasifikasikan densitas bangunan secara objektif, memisahkan area padat pemukiman yang berisiko tinggi dari area jarang penduduk berdasarkan distribusi data riil di lapangan.

- Jumlah Rumah Permanen dan Non-Permanen

CASE

WHEN "Fisik_Rumah_Jumlah" < 1803 THEN 1

WHEN "Fisik_Rumah_Jumlah" > "Fisik_Rumah_Jumlah" < 7153 THEN 2

WHEN "Fisik_Rumah_Jumlah" > 7153 THEN 3

ELSE 0

END

- Jumlah Fasilitas Umum

CASE

WHEN "Fisik_Fasum_Jumlah_fasum" < 25 AND "Fisik_Fasum_Jumlah_fasum" > 0 THEN 1

WHEN "Fisik_Fasum_Jumlah_fasum" >=25 AND "Fisik_Fasum_Jumlah_fasum" <= 68 THEN 2

WHEN "Fisik__Fasum_Jumlah_fasum" > 68 THEN 3

ELSE 0

END

2. Kerentanan Ekonomi

Penilaian luas lahan produktif difokuskan pada analisis kerentanan ekonomi masyarakat, mengingat lahan pertanian dan perkebunan merupakan tulang punggung mata pencaharian (livelihood assets) utama di wilayah pedesaan. Variabel ini memiliki dimensi risiko ganda, yakni selain sebagai aset ekonomi yang berpotensi mengalami kerusakan total dan menyebabkan gagal panen, lahan produktif yang berbatasan dengan hutan seringkali menjadi lokasi awal pemicu api akibat praktik pembukaan lahan (land clearing). Oleh karena itu, skor risiko tertinggi (3) diberikan pada desa dengan hamparan lahan produktif yang sangat luas (>1386 ha), karena kejadian kebakaran di wilayah tersebut tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga memicu dampak ekonomi regional yang masif dan berpotensi mengganggu stabilitas ketahanan pangan di satu kawasan

- Luas Lahan Produktif

CASE

WHEN "Ekonomi_Bogor_Luas Lahan Produktif (ha)" < '433' THEN 1

WHEN "Ekonomi_Bogor_Luas Lahan Produktif (ha)" >= '433' AND "Ekonomi_Bogor_Luas Lahan Produktif (ha)" <= '1376' THEN 2

WHEN "Ekonomi_Bogor_Luas Lahan Produktif (ha)" > '1386' THEN 3

ELSE 0

END

- Level Kepadatan

CASE

WHEN "Sosial_Kepadatan_Bogor_level Kepadatan" = 'RENDAH' THEN 1

WHEN "Sosial_Kepadatan_Bogor_level Kepadatan" = 'SEDANG' THEN 2

WHEN "Sosial_Kepadatan_Bogor_level Kepadatan" = 'TINGGI' THEN 3

ELSE 0

END

3. Kerentanan Sosial

Aspek kerentanan sosial dinilai melalui integrasi indikator kepadatan penduduk, struktur demografi (jenis kelamin dan umur), serta keberadaan kelompok rentan (masyarakat miskin dan difabel) untuk mengukur daya lenting komunitas. Kepadatan penduduk yang tinggi berkorelasi langsung dengan kompleksitas evakuasi dan potensi besarnya jumlah korban jiwa akibat kemacetan jalur penyelamatan saat bencana terjadi. Di sisi lain, rasio jenis kelamin dan kelompok umur yang didominasi oleh balita serta lansia mengindikasikan tingginya tingkat ketergantungan (dependency ratio), yang menuntut bantuan evakuasi ekstra. Hal ini diperberat oleh indikator kemiskinan dan disabilitas yang mencerminkan rendahnya kapasitas adaptasi (adaptive capacity); kelompok ini memiliki keterbatasan sumber daya finansial serta mobilitas fisik untuk menyelamatkan diri maupun bangkit kembali pascabencana (recovery), sehingga dikategorikan dalam skor risiko tertinggi.

- Rasio Jenis Kelamin

CASE

WHEN "Sosial_Jenis_Kelamin_Bogor_Ratio" < 51 THEN 1

WHEN "Sosial_Jenis_Kelamin_Bogor_Ratio" >= 51 AND "Sosial_Jenis_Kelamin_Bogor_Ratio" <= 165 THEN 2

WHEN "Sosial_Jenis_Kelamin_Bogor_Ratio" > 165 THEN 3

ELSE 0

END

- Rasio Kelompok Umur

CASE

WHEN "Sosial_Kelompok_Umur_rasio" < 0.3 THEN 1

WHEN "Sosial_Kelompok_Umur_rasio" >= 0.3 AND "Sosial_Kelompok_Umur_rasio" <= 0.6 THEN 2

WHEN "Sosial_Kelompok_Umur_rasio" > 0.6 THEN 3

ELSE 0

- Kelas Kemiskinan

CASE

WHEN "Sosial_Kemiskinan_Bogor_Kelas" = 'RENDAH' THEN 1

WHEN "Sosial_Kemiskinan_Bogor_Kelas" = 'SEDANG' THEN 2

WHEN "Sosial_Kemiskinan_Bogor_Kelas" = 'TINGGI' THEN 3

ELSE 0

END

- Kelas Difabel

CASE

WHEN "Sosial_Difable_Bogor_Kelas" = 'RENDAH' THEN 1

WHEN "Sosial_Difable_Bogor_Kelas" = 'SEDANG' THEN 2

WHEN "Sosial_Difable_Bogor_Kelas" = 'TINGGI' THEN 3

ELSE 0

END

4. Kerentanan Lingkungan (Tutupan Lahan)

Pembobotan pada vektor kerentanan lingkungan yang terdiri dari, luasan hutan dan semak belukar didasarkan pada fungsi ganda vegetasi tersebut sebagai aset ekologis sekaligus beban bahan bakar (fuel load). Dalam fisika api, hamparan semak belukar dan serasah di lantai hutan merupakan media utama perambatan api; semakin luas tutupan lahan hutan di suatu desa, semakin besar energi panas yang dihasilkan dan semakin cepat api merambat. Area dengan luasan vegetasi masif (>19.332 km²) diberi skor risiko maksimal karena memiliki potensi terciptanya kebakaran tidak terkendali (uncontrollable fire) yang sulit dipadamkan, serta membawa dampak kerusakan lingkungan jangka panjang berupa hilangnya keanekaragaman hayati dan pelepasan emisi karbon yang signifikan ke atmosfer.

CASE

WHEN "luaskm2" < 5849 THEN '1'

WHEN ( "luaskm2" >= 5849) AND ( "luaskm2" <= 19332) THEN '2'

WHEN "luaskm2" > 19332 THEN '3' ELSE '0'

END

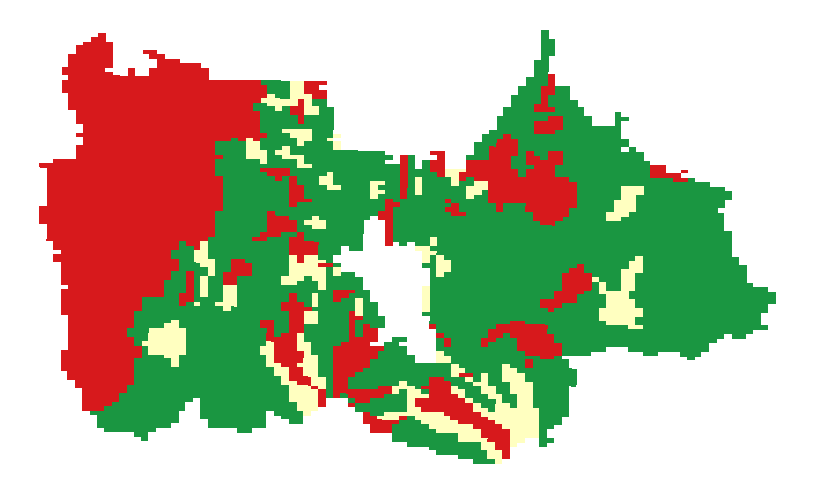

Peta kerentanan dihasilkan dengan melakukan overlay pada komponen-komponen kerentanan (fisik, ekonomi, sosial, dan lingkungan) dengan bobot untuk setiap kerentanan = 1, yakni sebagai berikut.

5. Kapasitas Desa

Pada penilaian kapasitas desa, diterapkan logika pembobotan terbalik (inverse scoring) untuk menyesuaikan dengan rumus dasar risiko bencana di mana kapasitas berfungsi sebagai faktor pengurang risiko (Risiko = Ancaman x Kerentanan/Kapasitas). Desa yang berstatus "Tangguh Bencana" (Madya) ditandai dengan kepemilikan relawan, jalur evakuasi, sistem peringatan dini, dan dana darurat diberikan skor risiko terendah (1) karena dianggap memiliki kesiapan mitigasi yang memadai untuk meminimalisir dampak. Sebaliknya, desa dengan status "Non-Tangguh" diberi skor risiko tertinggi (3) karena ketidakhadiran sistem penanggulangan bencana membuat wilayah tersebut sangat rapuh dan tidak berdaya menghadapi ancaman, sehingga memberikan kontribusi terbesar terhadap tingginya akumulasi nilai risiko akhir di wilayah tersebut.

CASE

WHEN "Level_Desa" = 'MADYA' THEN '1'

WHEN "Level_Desa" = 'PRATAMA' THEN '2'

WHEN "Level_Desa" = 'NON DESA TANGGUH' THEN '3'

ELSE '0'

END

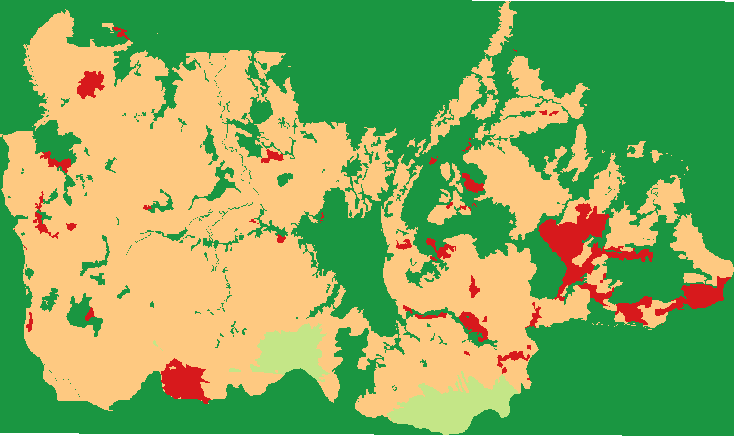

6. Peta Ancaman Bencana Kebakaran Hutan dan lahan

Peta ancaman kebakaran hutan dan lahan didapat dari portal bencana BNPB merepresentasikan tingkat ancaman pada peta ini dikalkulasi melalui analisis multivariabel yang mencakup kondisi tutupan lahan, jenis tanah, data iklim (curah hujan dan suhu permukaan), serta analisis densitas historis titik panas (hotspot) yang pernah terekam di wilayah tersebut. Peta yang telah terstandarisasi secara nasional ini menyajikan probabilitas kejadian kebakaran di Kabupaten Bogor sebagai komponen Ancaman.

Pembuatan peta risiko bencana kebakaran hutan dan lahan dilakukan dengan mengacu pada rumus Risiko bencana (R) = Ancaman (H) * (Kerentanan (V) / Kapasitas (C)). Rumus tersebut menggabungkan data kerentanan

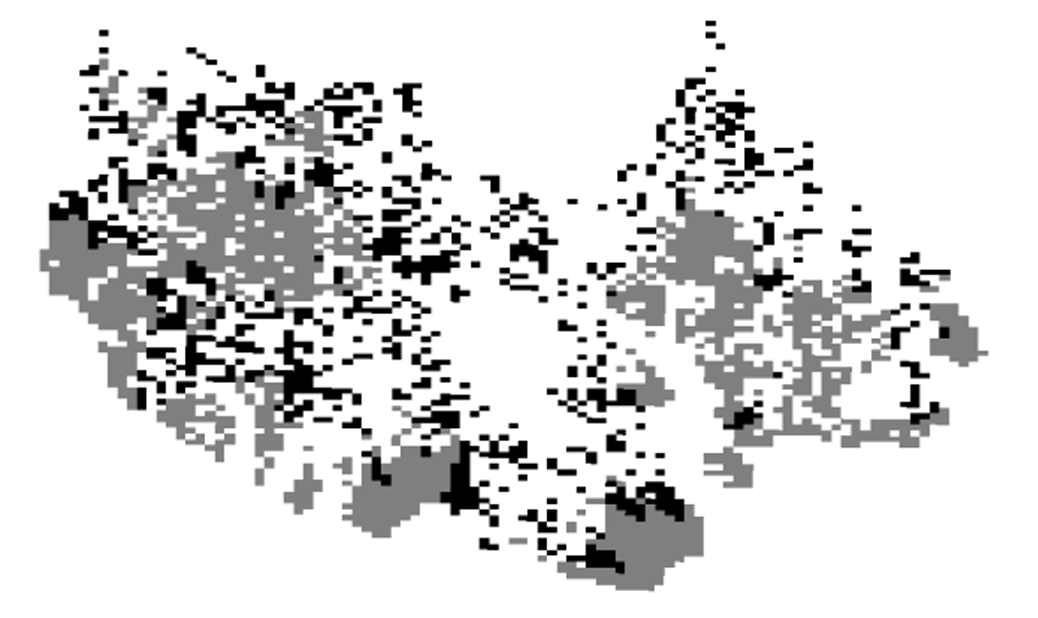

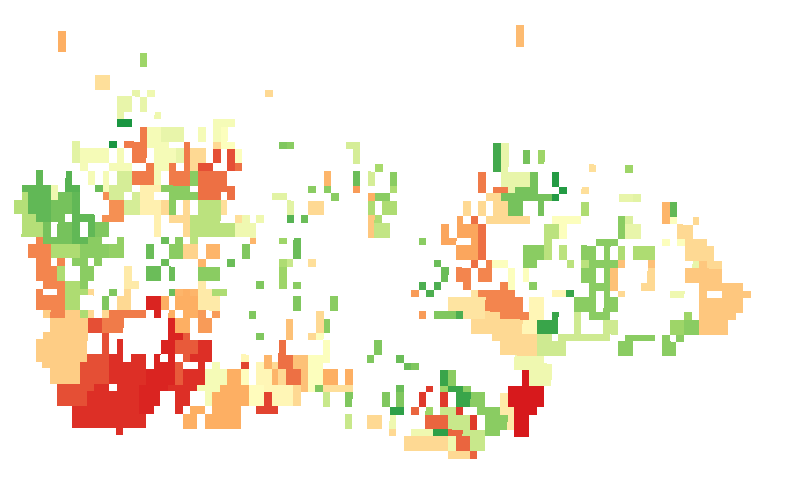

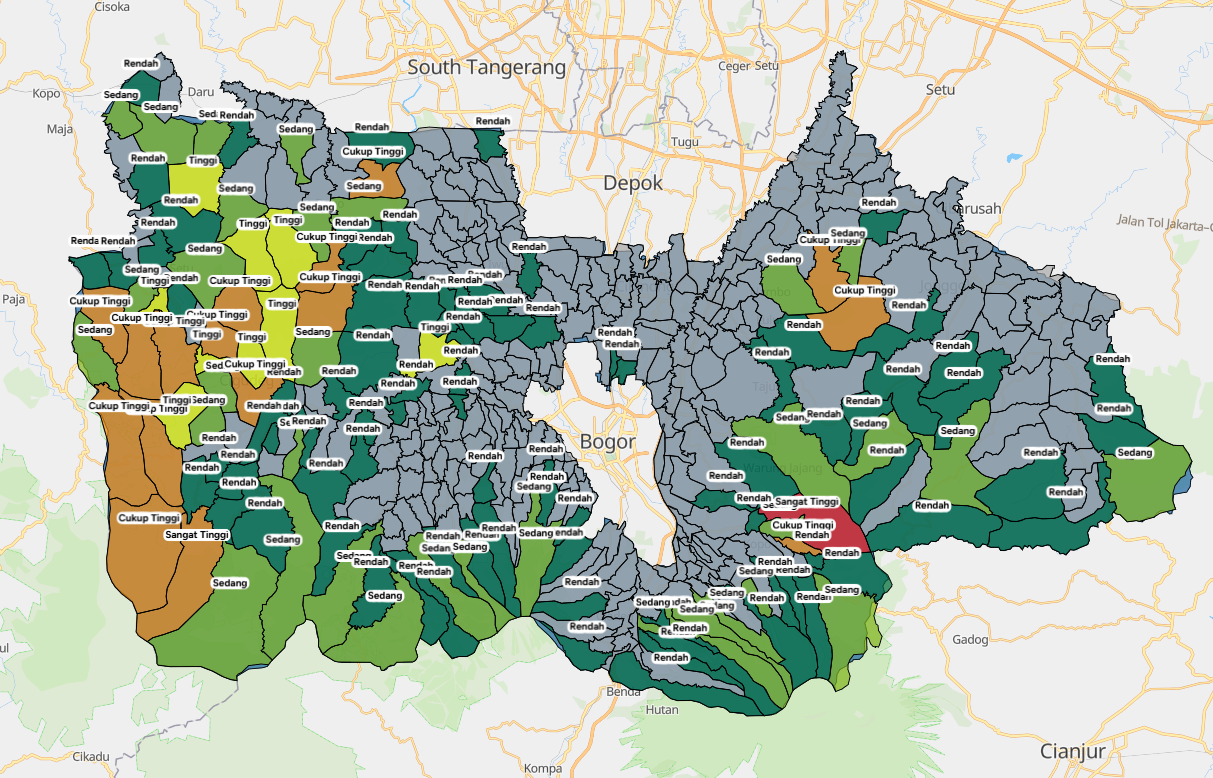

(Jumlah rumah, jumlah fasilitas umum, luas hutan, luas lahan produktif, level kepadatan, rasio jenis kelamin, rasio kelompok umur, kelas kemiskinan, dan kelas difabel) , ancaman kebakaran hutan, dan level ketangguhan desa. Data tersebut kemudian di reklasifikasi menurut matriks risiko bencana kebakaran hutan dan lahan yang menghasilkan 5 kelas (Hijau ke Merah), dengan semakin merah menandakan bahwa kawasan tersebut sangat rentan mengalami kebakaran. Hasil overlay beberapa komponen dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Peta risiko kebakaran hutan dan lahan pada Kabupaten Bogor juga dapat dioverlay dengan batas administrasi desa/kelurahan di Bogor untuk mengetahui desa-desa manakah yang memiliki risiko kebakaran hutan dan lahan yang cukup rentan atau riskan mengalami kebakaran hutan dan lahan. Dari 435 desa yang ada di Kabupaten Bogor, terdapat beberapa desa yang memiliki beberapa kategori kerentanan bencana kebakaran seperti yang terlihat pada gambar dibawah, diantaranya:

- Sangat Tinggi (Merah tua) : 1 desa (0,23%)

- Cukup Tinggi (Oranye) : 16 desa (3,68 %)

- Tinggi (Kuning) : 9 desa (2,07%)

- Sedang (Hijau Muda) : 35 desa (8.05%)

- Rendah (Hijau Tua) : 85 desa (19,54%)

- Jarang (Abu-abu) : 252 desa (57,93%)

Teridentifikasi bahwa Desa Megamendung (Kecamatan Megamendung) menempati peringkat tertinggi sebagai kawasan paling rawan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Bogor, dengan koefisien risiko mencapai 5,505 (dibulatkan menjadi skala 5). Tingginya risiko di desa ini berkorelasi kuat dengan karakteristik geografisnya yang berada di bentang alam dataran tinggi Puncak. Wilayah ini memiliki tutupan vegetasi yang sangat rapat karena berbatasan langsung dengan kawasan konservasi, namun di sisi lain memiliki aktivitas antropogenik (wisata dan pemukiman) yang tinggi, sehingga pertemuan antara fuel load (bahan bakar hutan) dan pemicu api manusia menjadi sangat intensif.

Selanjutnya, desa-desa yang masuk dalam kategori kerawanan "Cukup Tinggi" membentuk pola klaster yang terkonsentrasi pada dua zona fisiografis utama, yaitu Zona Barat dan Zona Selatan.

-

1.Klaster Barat (Kawasan Halimun Salak): Meliputi Desa Cileuksa, Pasir Madang, Kiarasari, dan Jugala Jaya yang secara administratif berada di Kecamatan Sukajaya, serta Desa Cigudeg, Cintamanik, dan Banyu Asih di Kecamatan Cigudeg. Wilayah ini didominasi oleh topografi perbukitan terjal dengan tutupan hutan alam dan hutan produksi yang luas. Kerapatan vegetasi di wilayah ini menjadi faktor dominan penyumbang indeks ancaman kebakaran hutan dan lahan.

-

2.Klaster Selatan (Kawasan Gede Pangrango): Meliputi Desa Cisarua dan Jogjogan (Kecamatan Cisarua) serta Desa Tamansari. Wilayah ini merupakan kaki gunung dengan elevasi tinggi yang memiliki kelerengan curam, yang secara teori mempercepat laju perambatan api ke arah atas (uphill fire spread) (Syaufina, 2008).

-

3.Klaster Timur/Utara (Kawasan Karst): Mencakup Desa Kelapa Nunggal dan Ligarmukti. Meskipun tutupan hutannya berbeda dengan wilayah pegunungan, kawasan ini merupakan area karst dengan vegetasi semak belukar yang cenderung kering dan mudah terbakar saat musim kemarau.

Terdapat korelasiv antara elevasi (dataran tinggi) dan kerapatan tutupan hutan terhadap tingkat risiko bencana. Kawasan dengan warna risiko merah hingga oranye (tinggi) secara konsisten berada di wilayah hinterland atau punggungan pegunungan yang memiliki biomassa hutan besar, berbeda dengan wilayah tengah dan utara Kabupaten Bogor (area abu-abu pada peta) yang didominasi lahan terbangun perkotaan dengan risiko kebakaran vegetasi yang lebih rendah. Faktor pengaruh kebakaran juga tidak lepas dari faktor eksternal manusia, seperti pembukaan pertambangan, pembalakan hutan, dan sebagainya yang tentunya dapat menjadi pemicu kebakaran hutan dan lahan terjadi.

E. Kesimpulan

Dapat disimpulkan, bahwa metode Multi Criteria Decision Making (MCDM) mampu memberikan solusi analitis yang presisi dalam memetakan kompleksitas risiko bencana. Melalui penerapan pendekatan rumus risiko bencana (R = H * V / C). Hasil analisis tumpang susun (overlay) membuktikan bahwa kerentanan suatu wilayah merupakan akumulasi dinamis dari tekanan antropogenik, densitas aset, serta karakteristik demografi masyarakat yang dikalibrasi dengan kapasitas ketangguhan desa setempat. Hasil pemetaan terhadap 435 desa di Kabupaten Bogor menunjukkan adanya stratifikasi risiko yang membentuk pola klaster pada wilayah dataran tinggi. Desa Megamendung di Kecamatan Megamendung teridentifikasi sebagai wilayah dengan tingkat risiko tertinggi (skor 5,505), yang dipicu oleh interaksi intensif antara aktivitas wisata, pemukiman, dan kawasan hutan lindung. Pola kerawanan tinggi ini terkonsentrasi secara konsisten pada zona hinterland atau punggungan pegunungan, yakni Klaster Barat (kawasan Halimun Salak), Klaster Selatan (kawasan Gede Pangrango), dan sebagian Klaster Utara (kawasan Karst). Temuan ini mengonfirmasi korelasi vantara elevasi dan kerapatan vegetasi terhadap eskalasi risiko, di mana topografi curam mempercepat laju perambatan api (uphill fire spread) dan luasnya tutupan lahan berfungsi sebagai akumulasi bahan bakar alami (fuel load).

Meskipun model ini terbukti akurat untuk kasus kebakaran hutan dan lahan, terdapat batasan teknis dalam adaptabilitas bobot matriks risiko terhadap jenis bencana lain seperti banjir, longsor, atau gempa bumi. Bobot indikator yang digunakan dalam studi ini bersifat spesifik dan tidak dapat diterapkan secara langsung (plug-and-play) untuk bencana lain karena perbedaan determinan risiko. Sebagai contoh, tingginya bobot tutupan hutan meningkatkan risiko pada kebakaran (sebagai bahan bakar), namun justru menjadi faktor pengurang risiko pada bencana banjir (sebagai area infiltrasi). Oleh karena itu, setiap jenis bencana menuntut penyesuaian indikator kerentanan yang unik sesuai dengan karakteristik bahayanya. Meskipun demikian, metodologi MCDM yang memiliki fleksibilitas tinggi untuk digunakan kembali dalam pendekatan lainnya. Pendekatan penilaian dengan menggunakan pembagian aspek kerentanan ke dalam dimensi fisik, ekonomi, sosial, dan lingkungan tetap relevan sebagai standar kajian risiko bencana secara umum. Namun, perlu adanya kalibrasi ulang (re-weighting) terhadap parameter input, agar dijadikan landasan yang kuat bagi pemangku kebijakan dalam menyusun peta risiko bencana lainnya di masa depan agar mitigasi bencana yang lebih terstruktur dan tepat sasaran.

Daftar Pustaka

Badan Informasi Geospasial. (2014). Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pengumpulan dan Pengolahan Data Geospasial, Cibinong.

Perka BNPB No. 2 Tahun 2012. PEDOMAN UMUM PENGKAJIAN RISIKO BENCANA. BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA. (BNPB).

Mulliner, E., Malys, N., and Maliene, V., 2016. Comparative analysis of MCDM methods for the assessment of sustainable housing affordability. Omega (United Kingdom), 59, 146–156.

Shafitri, M. A., & Hasibuan, H. S. (2018). Mapping of potential hazard areas for forest and land fire based on GIS in Kepulauan Meranti Regency, Riau. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 148(1), 012014. https://doi.org/10.1088/1755-1315/148/1/012014.

Sutarno, S., & Setyawan, A. D. (2015). Biodiversitas Indonesia: Penurunan dan upaya pengelolaan untuk menjamin kemandirian bangsa. Prosiding Seminar Nasional Masyarakat Biodiversitas Indonesia, 1(1), 1–13.

Syaufina, L. (2008). Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia: Konsep dan Implementasi. Bogor: IPB Press.

Thoha, A. S., & Triani, H. (2021). A spatial model of forest and land fire vulnerability level in the Dairi District, North Sumatra, Indonesia. Biodiversitas Journal of Biological Diversity, 22(8), 3319–3326. https://doi.org/10.13057/biodiv/d220827.

![[GEODATA] Tutupan Lahan Indonesia](https://mapidstorage.s3.amazonaws.com/general_image/mapidseeit/1684312961161_COVER%20GEODATA_%20Tutupan%20Lahan.png)

![[GEODATA] Status Ekonomi dan Sosial (SES) Indonesia](https://mapidstorage.s3.amazonaws.com/general_image/mapidseeit/1693454652933_20230831-085941.jpg.jpeg)

![[GEODATA] Point of Interest (POI)](https://mapidstorage.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/foto_doc/mapidseeit/doc_1648452337_d8074cde-5aef-4820-88ba-b6cc500a7e04.jpeg)